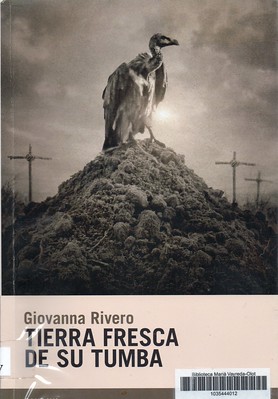

Incluye los siguientes cuentos:

La mansedumbre

Pez, tortuga, buitre

Cuando llueve parece humano

Socorro

Piel de asno

Hermano ciervo

De temas y ambientes muy diferentes (cantantes de gospel ex-adictas, mujeres japonesas que imparten talleres de origami a presas o turbias maternidades entre personas insanas) pero todas impregnadas de esa oscuridad luminosa que se define en la contraportada. Calidad de escritura marca Candaya, donde es imposible encontrar prosa insulsa, acompañada de unas historias que arañan la piel.

Quizás mis preferidos son los tres últimos. Socorro, con su protagonista habitando la locura, Piel de asno, casi una mini novela de dos niños que viajan a Canadá para quedar a cargo de una tía alcoholizada en una tierra inhóspita y Hermano ciervo, una pareja donde él se somete a un experimento farmacológico.

Muy bueno.

Socorro se mantuvo quieta la primera mitad de la misa y hasta se persignó de la forma correcta. Estaba bien adiestrada y no pensaba poner a mamá en su contra justamente cuando se sentía rodeada de intrusos o enemigos. Ya le había dado suficiente trabajo esa mañanita al negarse a exprimir sus senos con un extractor a pilas para aliviar los principios de una mastitis. Sin embargo, después del sermón, un relato bastante coherente sobre la ira de Jesús contra la incapacidad de la higuera para dar frutos, Socorro comenzó a inquietarse. Reconocí el impulso de hacer puños con las manos hiperactivas y pensé en sostenerla, pero temí que el contacto físico la excediera. Por turnos, y sin atisbos de vergüenza, comenzó a apretarse cada pecho como si quisiera arrancárselos, retornar quizás a lo más sólido y concreto de ella misma: su esternón. También despedía ese olor ácido de los quesos pueblerinos que secretan un suero transparente y viscoso como el plasma de una herida. Y cuando tocó darse la paz, Socorro me sonrió de un modo tan consciente de su propia locura que no pude evitar un escalofrío. O quizás solo me estaba resfriando. Un refrío sería, a esas alturas, un alivio, una causa, una razón científica y microscópicamente comprobable. En todo caso, pensé, ahora prestándole atención al lenguaje, a sus rimas obsesivas, a su cuerpo serpenteante, un resfrío era el escenario perfecto para todos los escalofríos, para todos los temblores, para todas las convulsiones. Cuán psicótica podía ponerse el habla. Estaba harta. Harta de todo, de mí, de León y su contención, de las tetas de Socorro, de ese viaje maldito. No ser un santo de yeso, el cerebro una masa compacta, las manos levitando como palomas en un gesto de falsa misericordia, las retinas celestes —¿por qué siempre celestes?— observando sin pestañear el dolor de los demás, el brillo de la superstición en los ojos desesperados del pueblo.

Socorro también observaba a los santos con un interés que parecía genuino. ¿Los interrogaba mentalmente? ¿Les reclamaba algo? Por un instante pude verla en la esencia de sus turbios quince años, convulsionándose a merced de los electrodos, entregándole la posibilidad de una vida a esas terminales de estupidez. Miré de reojo sus pechos enfermos, sus caderas arrasadas por antiguos estrógenos, y adiviné a la chiquilla psicótica. Había en nuestra familia de mujeres una voluntad de convulsión que apenas podíamos disimular.

No hay comentarios