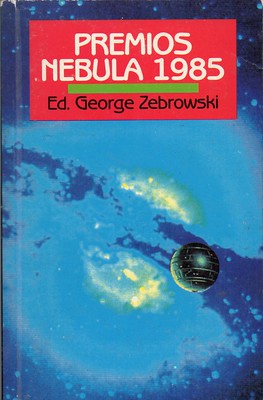

Ediciones B, 1987. 396 páginas.

Relectura de este volumen que recoge relatos ganadores del Nébula en 1985, algún artículo, relatos nominados o de los autores que ganaron en novela. Por desgracia la editorial no debió vender demasiados porque no hay ediciones de otros años.

Aunque la edad dorada de la ciencia ficción se suele considerar los años 50, yo prefiero la que se escribió en los 70 y 80, cuando los escritores se empezaron a tomar en serio las historias sin dejar de lado el componente especulativo. Este libro es un buen ejemplo de ello. Tres robots de un parque de atracciones que despiertan por casualidad en una tierra postapocalíptica, una civilización del futuro que recrea ciudades del pasado y vive en una fiesta eterna, un extraterrestre azul que entra en una cafetería de la américa profunda…

Aquí tienen la ficha completa Premios Nebula 1985 y la prueba de su calidad es que recordaba la trama de la mayoría de los relatos.

Muy bueno.

Se levantó al amanecer y salió a la terraza para echar la primera ojeada a Alejandría, la única ciudad que le quedaba por ver. Aquel año las cinco ciudades eran Changan, Asgard, Nueva Chicago, Timbuctú y Alejandría, la habitual mezcla de eras, culturas y realidades. Gioia y él habían llegado tarde la noche antes, bastante después de la puesta de sol, y, tras el largo vuelo desde Asgard, allá en el lejano norte, se habían ido directamente a dormir. Ahora, a la luz de la mañana, de suaves matices albarico que, las almenas y agujas de aspecto amenazador de Asgard le parecían ya parte de un sueño.

De cualquier modo, corría el rumor de que Asgard estaba acabada. Según había oído, dentro de poco la iban a derribar para reemplazarla, en cualquier otra parte, por Mohenjo-daro. Nunca podía haber más de cinco ciudades a la vez, pero éstas cambiaban constantemente. Recordaba una época en la que tuvieron la Roma de los Césares en lugar de Chang-an, y Río de Janeiro en vez de Alejandría. Aquella gente consideraba inútil conservar las cosas mucho tiempo.

No le resultaba fácil adaptarse a la intensidad sofocante de Alejandría después de los helados esplendores de Asgard. La brisa, procedente del mar, era a la vez fresca y tórrida, y las olas, leves y de color turquesa, chocaban contra las escolleras. Sus sentidos se veían acometidos por la presencia de poderosos elementos: el cielo pesado y ardiente, el olor picante de la roja arena de las tierras bajas flotando en la brisa, el aroma triste y encenagado del mar vecino; todo ello temblaba y resplandecía a la luz del alba. Su hotel estaba situado en un emplazamiento magnífico, en lo alto de la ladera norte del enorme monte artificial conocido como el Paneio y consagrado al dios de las patas de cabra. Desde allí tenían una vista completa de la ciudad, de los amplios y nobles bulevares, de los altísimos obeliscos y monumentos, del palacio de Adriano justo al pie de la colina, de la majestuosa e impresionante Biblioteca, del templo de Poseidón, del abarrotado mercado, del pabellón real que Marco Antonio mandó construir tras su derrota en Actium. Y, desde luego, del Faro, de ese sobrecogedor Faro que era la séptima maravilla del mundo, esa gigantesca mole de mármol, caliza y granito rosado de Asuán que, con sus innumerables ventanas, se elevaba majestuoso al final del camino de acceso. El humo negro que despedía la hoguera situada en lo más alto del faro subía al cielo en perezosa espiral. Mientras tanto, la ciudad despertaba. Aparecieron algunos eventuales vestidos con blancos fustanes que empezaron a recortar los setos, oscuros y apretados que bordeaban los grandes edificios públicos. Algunos ciudadanos, con amplias túnicas de un estilo que recordaba vagamente el griego, paseaban por las calles de la ciudad.

Había espectros, quimeras y fantasías por todas partes. Dos centauros, macho y hembra, de fina y elegante estampa, pastaban en la ladera de la colina. En el pórtico del templo de Poseidón apareció un fornido luchador que agitaba una de las cabezas de la Gorgona en su mano, sin dejar de reír. Un poco más abajo de la entrada del hotel, tres esfinges rosas, no mayores que gatos domésticos, empezaban a merodear por la acera, después de haberse sacudido la somnolencia de encima. Una esfinge más grande, del tamaño de un león, y seguramente madre de las otras, vigilaba desde un callejón. A pesar de la distancia, podía oír con claridad su ronroneo.

No hay comentarios