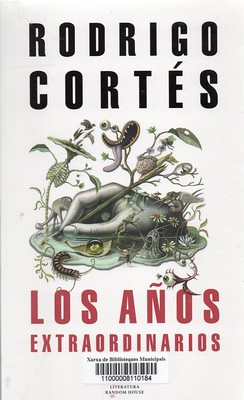

Penguin Random House, 2021. 356 páginas.

Vida y milagros de Jaime Fanjul, que nace en una Salamanca a la que todavía no ha llegado el mar, y va recorriendo un mundo que se parece algo al nuestro pero no en todo. Lo sobrenatural está a la orden del día y lo mismo habla con fantasmas que conoce a filósofos que levitan, que atraviesa túneles submarinos en extraños barcos. Todo con una increíble pasividad por su parte.

Me enteré de la existencia de este libro por el podcast ‘Aquí hay dragones’ que escucho, básicamente, por sus secciones. También participa Gomez-Jurado al que le voy cogiendo cada día un poco de manía y mi admirado Javier Cansado que, estando bien, queda eclipsado por Rodrigo.

Pero desenvolverte bien como director y en la radio no garantiza que seas un buen escritor, y tenía reparos, sobre todo después de leer los comentarios en goodreads. Que esto es un tema para debatir aparte; de un tiempo a esta parte antes de enfrascarme en un libro hago un poco de prospección y ganas me dan muchas veces de escribir estos comentarios como respuesta a los que leo en esa red social, que, en ocasiones, son para mear y no echar gota.

No es de extrañar que esta novela haya causado estragos, porque aquí no tenemos inicio nudo y desenlace, sino una concatenación de aventuras sin relación unas con otras. La potencia del texto está en el aire entre juguetón y poético de la narración, que lo acerca al mejor Jardiel Poncela o al primer Mihura. O a algunas salidas de Cunqueiro. Yo me he quedado asombrado de la capacidad de imaginación de este hombre y de lo bien hiladas que son algunas referencias o reflexiones.

Cierto es que esas virtudes son también sus defectos. Poncela y Mihura suenan un poco anticuados, y la ausencia de trama en ocasiones lastra la lectura. Confieso que entre más o menos las páginas 250 y 300 leía un poco por inercia, porque no tenía el mismo pulso poético que al inicio (o ya me había acostumbrado) pero al final recupera el fuelle y acaba con un regusto de nostalgia muy agradable.

He disfrutado mucho con su lectura, algunos pasajes son brillantes y merece la pena degustarlo poco a poco.

Muy bueno.

Sólo he conocido —que yo sepa— a dos asesinos en la vida. Uno había matadb a dieciséis mujeres, lo conocí en París en 1964. Yo tenía sesenta y dos años y acababa de comprarle un local, él tenía no sé cuántos, entre los treinta y cinco y los cincuenta tendría, no había forma de saberlo con esa mirada de niño y esas arrugas y esas orejas. En cuanto los obreros clavaron una pala en el sótano, empezaron a salir del suelo huesos y pelos enredados. El hombre se llamaba Foissard y estaba más que harto de que nadie sospechara de él: entró en la cárcel con una sonrisa.

Al otro lo conocí en los Escolapios y se llamaba Mariano. «A veces mato niños», me dijo un día sin venir a cuento; se sentaba a mi lado. Le creí de inmediato. «¿Cómo lo haces?», le pregunté. «Ahora no. Luego». Se pasó dos semanas contestándome lo mismo cada vez que le preguntaba: «Ahora no. Luego». Hasta que un día me dijo: «Ahora. En el recreo». Y en el recreo hablamos.

«He matado queriendo y sin querer», me dijo, «¿qué quieres que te cuente primero?». «Sin querer», le dije yo, sin estar muy seguro; le miraba a los ojos por si era mentira, pero era verdad, porque no presumía. «Maté a un niño con un columpio, pero era subnormal y no cuenta. Yo estaba en el columpio, alante, atrás, alante, atrás, y se me cruzó corriendo. Era subnormal, se le escapó a su madre, echó a correr y se me cruzó, y yo, ¡pumba!, le di con el columpio. Cayó seco». Mariano no cambiaba de cara. «Se murió. Yo no quería. Pero era subnormal», insistía. «¿Y su madre?», inquirí. «Menuda se puso», dijo Mariano. Y escupió en el suelo. «Y ¿queriendo?». «Queriendo lo hago en mi pueblo, aquí no sé. En Pelabravo. Cuando las fiestas. Como hay mucho forastero, es más fácil. Me hago amigo de uno pequeño, lo llevo al río y lo tiro de una peña. He matado a un niño y a una niña. Ya no lo hago más. Si quieres, te enseño». Le dije que no quería. Le pregunté por qué lo había hecho. «No sé». Se encogió de hombros

y se metió el dedo en la nariz. (No se privaba de nada). Yo le miraba intrigado, me parecía que ser malo tenía que ser otra cosa. Le pregunté que por qué había dejado de matar. «Se me ha pasado».

Tengo más recuerdos de los Escolapios. Un día que Se heló el suelo del patio y casi me rompo la rabadilla. Una paloma que se quedó atrapada en el hueco de un tragaluz. Un cura que cada vez que me veía me pisaba los zapatos y se llevaba el dedo a la boca para que no protestara. Una vez que me pusieron gafas (no las usé nunca y al año fui al médico y me dijo que ya no las necesitaba). Recuerdo que nos encerrábamos a fumar en un retrete abandonado, nos pillaron y nos molieron a palos. Recuerdo que jugábamos al escondite. Recuerdo que yo corría mucho y que los curas me decían que algo bueno tenía que tener. Recuerdo que iba al dentista y que el dentista le decía a mi madre que tenía una dentadura perfecta y que mi madre le decía que algo bueno tenía que tener. Recuerdo el sonido del patio desde clase, cuando me castigaban sin recreo. Recuerdo un patio de piedra y otro de tierra. Y el Patio del Pino. Recuerdo a un niño interno que tiró, no sé por qué, un pupitre por la ventana.

Muchas cosas nos separaban a los normales de los internos. (Yo quería ser interno, pero eso no se elige). En clase estábamos juntos todos: los señoritos y los presidiarios, que eran los ricos de fuera, los de los pueblos. Los señoritos vivíamos en la calle Asadería, o en la calle Azafranal. O cerca del Hospital Civil. Los presidiarios venían de pueblos grandes o de Cáceres, tenían las orejas rojas y estaban muy toreados, sabían hacer tiragomas y hablaban con los curas de otra manera. Los internos tenían sus códigos, sus clanes. Sus historias de dormitorio. Por la mañana te decían que habían escuchado la radio o que habían saltado la tapia o que habían cortado chorizo. Te decían que habían metido una botella de aguardiente de contrabando.

No hay comentarios