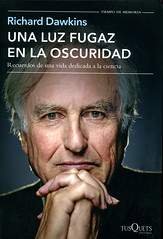

Tusquets, 2016. 434 páginas.

Tit. Or. Brief candle in the dark. Trad. Ambrosio García Leal.

Segunda parte de las memorias de Dawkins, mucho mejor que la primera. No sigue un orden tan cronológico, va saltando de tema en tema, y realmente le da más ligereza al texto. También es la parte de su vida más interesante, porque lo que hacía con diez años en el colegio no es muy diferente de lo que hacemos cualquiera. Sin embargo no todos forman parte de los cuatro jinetes del ateísmo.

Habla de sus congresos, de la recepción de sus libros, de los personajes famosos con los que ha compartido trabajos o amistad y nos atrapa con anécdotas interesantes y reflexiones sobre su trabajo.

Imprescindible para los seguidores de este científico convertido en estrella del pensamiento crítico y del ateísmo.

De 1970 a 1990 fui profesor asociado de comportamiento animal en el Departamento de Zoología de Oxford, y luego profesor titular de 1990 a 1995. Mis obligaciones docentes no eran especialmente onerosas, al menos para los estándares norteamericanos. Además de dar clases de comportamiento animal, fui uno de los que inauguraron una nueva asignatura optativa en evolución (un tema que, naturalmente, siempre había sido troncal, pero la nueva optativa daba a los estudiantes la oportunidad de sacar más partido de la tradición erudita de Oxford en este campo). Además de los estudiantes de zoología o ciencias biológicas, daba clases a estudiantes de ciencias humanas y psicología, que tenían la asignatura de comportamiento animal como optativa.

También estuve dando un curso anual de programación de ordenadores para estudiantes de zoología. Por cierto, este curso reveló una asombrosa varianza en la aptitud de los estudiantes, una distancia mucho más amplia entre los mejores y los peores que en el resto de las asignaturas del curso. Los peores nunca llegaron a dominar el tema, a pesar de que me esforcé al máximo, y a pesar de que no tenían problemas con la parte no computacional del curso. En cuanto a los mejores, bueno, un día Kate Lessells se presentó tarde a una clase práctica después de haberse perdido todas las sesiones de la primera mitad del curso. Le recriminé:

—Si nunca antes ha tocado un ordenador, y se ha perdido cuatro semanas, ¿cómo pretende hacer el ejercicio práctico de hoy?

—¿Qué explicó en las clases? —fue la imperturbable respuesta de esta joven de mirada fija y un tanto marimacho.

Me quedé perplejo:

—¿De verdad pretende que condense las clases de cuatro semanas en cinco minutos?

Ella asintió con la cabeza, todavía imperturbable, con lo que podía parecer una media sonrisa irónica.

—Muy bien —le dije, aceptando un desafío que no sé muy bien si era con ella o conmigo mismo—: usted lo ha querido.

Efectivamente, condensé cuatro horas de clases en cinco minutos. Ella se limitó a asentir con la cabeza a cada frase mía sin tomar una sola nota ni decir palabra. Luego esta joven formidablemente inteligente se sentó ante la consola, completó el ejercicio y salió del aula. Al menos así es como lo recuerdo. Puede que esté exagerando un poco, pero nada en la carrera posterior de Kate me invita a sospecharlo.

Y, por desgracia, en el caso del juego de IBM, se sabía que acabaría a las cuatro de la tarde. Deberíamos haber anticipado la consiguiente catástrofe y, en vez de anunciar el tiempo límite por adelantado, emitir un silbido de final de partida al azar, en un momento impredecible. Así las cosas, no resulta nada sorprendente en retrospectiva que, justo antes de la hora bruja del té, los rojos desertaran colectivamente frente a los azules, traicionando una confianza duradera que se había construido paso a paso a lo largo de la tarde. Lejos de unir a aquellos ejecutivos, nuestro juego, aunque se jugara con fichas en vez de con dinero real, causó tanto malestar entre los azules y los rojos que necesitaron asistencia psicológica para poder volver a trabajar juntos en el juego más serio que es gestionar una empresa como IBM. Ahora parece hasta gracioso, pero no me sentí bien durante el viaje de vuelta.

A Nice Guys Finish First lo siguió al poco tiempo otro documental de Horizon, también dirigido por Jeremy Taylor. Esta vez el título vino primero: The Blind Watchmaker [El relojero ciego]. Como el libro homónimo, que acababa de publicarse, el documental era una respuesta al creacionismo, y ésa era una razón suficiente para realizar buena parte de la filmación en Texas. Jeremy y yo volamos a Dallas, alquilamos un coche y condujimos hasta la pequeña y adormilada localidad de Glen Rose. El cercano río Paluxy fluye someramente sobre un lecho de caliza plana y sensualmente lisa en la que hay huellas de dinosaurio conservadas con elegancia. Bueno, algunas están conservadas con tanta elegancia como para mostrar los característicos tres dedos de los dinosaurios. Pero otras están lo bastante deformadas para que a los ojos de la fe —y hace falta mucha fe— puedan verse como huellas humanas. En los años treinta, el Paluxy se convirtió en una meca para los creacionistas ávidos de creer que el mundo era relativamente joven y que los seres humanos caminaron junto a los dinosaurios (el «behe-mot» mencionado en el Libro de Job). En Glen Rose se estableció un mercado de falsas huellas de dinosaurio junto a huellas de pies humanos gigantes hechas de cemento, y la «evidencia» pasó a formar parte del catálogo de la tradición y la literatura creacionista.

Jeremy contrató a un equipo de filmación local, y nos fuimos de excursión por el campo desde Glen Rose hasta el río Paluxy, donde pasamos un bonito día chapoteando en las aguas cálidas y someras, con su pulido fondo de caliza. Nos acompañaban Ronnie Hastings,un profesor de ciencias local, y Glen Kuban, los dos hombres que más habían trabajado para destapar la verdad sobre las «huellas humanas» del río Paluxy (que en realidad son rastros de dinosaurio, pero de los talones; por eso no se ven los tres dedos). Al mirar otra vez el documental para hacer memoria mientras escribía esto, he sentido un leve sonrojo por la brevedad de mis pantalones cortos, y ciertamente han sido objeto de algunos comentarios procaces en internet. Los pantalones cortos tan cortos ya no están de moda, pero debo decir que aún no puedo evitar que las bermudas me parezcan ridiculamente largas, incluso de mal gusto. Además, se habrían mojado mientras vadeábamos el Paluxy.

Mi amigo Jeremy Cherfas, que tiene cierta experiencia en televisión, me contó una historia de pantalones cortos sobre otro presentador de documentales, el distinguido antropólogo sudafricano Glyn Isaac. Un día lo estaban filmando mientras se agachaba para recoger un fósil, al que luego dio la vuelta para mostrarlo a la cámara. Pero sus pantalones eran tan cortos que, sin que él se diera cuenta, le asomaba el pene. El director, escrupulosamente, dio la voz de «Corten», pero, en palabras de Cherfas: «El cámara, que era un gran profesional, simplemente continuó filmando». A mí no me pasó nada tan vergonzoso, pero debo admitir que aquellos pantalones cortos tan cortos no serían la elección natural de Wardrobe (en palabras de La-lla) para recitar a Shakespeare como tenía que hacer yo (el pasaje donde Hamlet señala la facilidad con la que el ojo humano se deja engañar por los parecidos superficiales, en su caso las nubes que recuerdan animales, en el mío las huellas de talones de dinosaurio que recuerdan huellas humanas).

Aquélla no era la primera vez que me encontraba con Neil Tyson. Nuestra primera toma de contacto, en 2006 en San Diego, fue casi una copia en papel carbón de mi primer encuentro con Lawrence Krauss. Yo acababa de dar una charla en la que critiqué a la ecóloga con inclinaciones religiosas Joan Roughgarden. En el turno de preguntas, Neil lanzó un educado pero serio —e impecablemente articulado— ataque a mi estilo:

Estaba en la fila de atrás mientras usted hablaba… y así podía tener una vista de la sala entera mientras las palabras salían de su boca con la belleza y la elocuencia con que siempre lo hacen. Permítame decirle solamente que su comentario tenía unos dientes afilados que no me esperaba de usted… Usted es catedrático de comprensión pública de la ciencia, no catedrático de contar la verdad al público, y éstos son ejercicios distintos. Uno consiste en exponer la verdad y, como dice usted, la gente o compra su libro o no lo compra. Bueno, eso no es lo que haría un educador. Eso es largar sin más. Ser un educador no consiste sólo en contar la auténtica verdad: tiene que haber también un acto de persuasión. Y la persuasión no siempre consiste en «Aquí están los hechos, o eres idiota o no lo eres», sino también en «Aquí están los hechos, y aquí hay una sensibilidad para tu estado mental». Son los hechos más la sensibilidad, cuando confluyen, lo que crea impacto. Y me preocupa que sus métodos, con todo lo elocuentemente mordaz que puede ser, acaben perdiendo eficacia, cuando tiene usted una influencia potencial-mente mucho más poderosa de lo que refleja su rendimiento actual.

Yo era consciente de que el moderador, Roger Bingham, estaba ansioso por cerrar la sesión, así que mi réplica fue corta:

Acepto con gratitud la reprimenda. Sólo una anécdota para mostrar que no soy el peor en esto. A un antiguo y muy exitoso editor de la revista New Scientist (de hecho, hizo que la revista alcanzara una gran altura) le preguntaron: «¿Cuál es su filosofía en New Scientist?». Su respuesta fue: «Nuestra filosofía en New Scientist es ésta: la ciencia es interesante, y si no estás de acuerdo puedes irte a la mierda».

Con el jovial sonido de la carcajada de Neil Tyson, Roger Bingham cerró la sesión.1 La crítica de Neil era buena (muy en la línea de Lawrence Krauss, aunque expresada con más delicadeza) y la he tomado en serio. Volveré a esta cuestión más adelante, a propósito de El espejismo de Dios.

En algunos de mis «tutoriales mutuos» he aprendido tanto más de mis interlocutores que ellos de mí que el calificativo «mutuo» sobra. El más abrumador para mí fue el formidable intelecto de Ste-ven Weinberg, Premio Nobel de física y hombre culto y erudito. Espero haber disimulado adecuadamente mi nerviosismo, tanto durante nuestra conversación filmada como en la muy agradable cena a la que me invitó en su club de Austin, una ciudad que me han descrito como un oasis intelectual en Texas. Hay premios Nobel de los que uno no puede evitar la impresión de que deben haber sido afortunados para juntar un idioma norteamericano con un poco de moderación británica. Uno no tiene esa sensación ante el profesor Weinberg (y espero que la moderación británica todavía se manifieste alto y claro). Buena presentación para un genio de talla mundial.

No hay comentarios