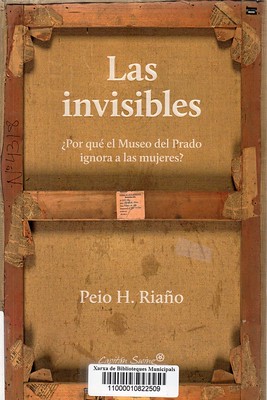

Capitán Swing, 2020. 190 páginas.

Libro que no solo denuncia la situación de invisibilidad de las mujeres en el Prado, sino que nos analiza pinturas, nos cuenta historias que no hay que olvidar y desmonta la mirada machista de muchas de las cartelas y títulos de los cuadros.

Que el feminismo va conquistando territorios no es menos cierto que todavía quedan muchos que conquistar. Apenas hay mujeres pintoras exhibidas en el Prado. No sólo tuvieron que sufrir en su momento para poder dedicarse a su arte, también tienen que sufrir ahora el olvido en los almacenes.

Cada uno de los artículos pone de manifiesto un olvido o una situación machista. En mi modesta opinión en algunos casos el autor quizás lleva las cosas demasiado lejos, como cuando compara los dos retratos de Santa Catalina que pueden leer en el enlace anterior. Yo no acabo de ver que el retrato de Caravaggio sea una mujer sumisa frente a la valiente de Gentileschi. Léanlo y saquen sus propias conclusiones.

Pero en general el autor da en el clavo en todas las denuncias. Un ejemplo sangrante. Mientras un cuadro que sexualiza a una niña (Inocencia) se alzó en su momento con premios, una denuncia como el siguiente de Fillol (El sátiro) fue acusado de inmoral y estuvo perdido mucho tiempo. Nada hay censurable en un cuadro que denuncia la violación de una niña. Pero es que Fillol utilizaba sus cuadros como armas y algunos como este (La bestia humana) siguen siendo incómodos incluso hoy en día. Los dos están en los almacenes del Prado.

Ha sido un libro muy ilustrativo y riguroso, una delicia de lectura de principio a fin.

Muy bueno.

Aquellas mujeres nobles, cultas, inteligentes y privilegiadas —como María Josefa de la Soledad Alonso-Pimentel, XII condesa-duquesa de Benavente y duquesa de Osuna, o María Francisca de Sales Portocarrero y Zúñiga, madre de Tomasa— aprovecharon un entorno más favorable a sus libertades para desarrollar su intervención en público, para salir de su encierro y mejorar la educación.

Su madre fue, en efecto, su referente. Había sido presidenta de la Junta de Damas de Madrid entre 1787 y 1805. Ella hizo de Tomasa la mujer que asaltó —sin armas— los espacios reservados a los hombres. Más tarde dirigió en Cádiz, en 1811, la Sociedad Patriótica de Señoras de Fernando VII, agrupación con la que colaboraba en la intendencia del Ejército y de los hospitales contra las tropas de Napoleón. Lanzó un llamamiento a las damas para que arrimaran el hombro en la guerra por la independencia del país y se encargaran de recaudar fondos (lograron un millón de reales) y de confeccionar los uniformes de los soldados.

Mujeres como Tomasa, las que la precedieron y sucedieron, las que asaltaron el club del arte reservado a los hombres, han demostrado que la modernidad es no pedir permiso. Que la modernidad es colarse en las instituciones para alterar sus estatutos. En nuestra obsesión enfermiza por redefinir conceptos absolutos que abarcan vidas enteras, la modernidad ha sido concebida como un movimiento de vanguardia apegado a la plástica. Pero en su inercia rebelde contra el arte establecido, un ismo tras otro se ha confirmado como una definición antimoderna.

Hace más de siglo y medio Laura Herford (1831-1870) se recortó el nombre. De «Laura» a «L»: de mujer a hombre. En su formulario de petición de acceso a la Royal Academy de Londres aparece así: «L». Lo que pasó a continuación no debería sorprender. El jurado se rindió a la calidad de los dibujos de aquel caballero y fue admitido. Para cuando descubrieron que Laura se parece a Lawrence, pero no es lo mismo, ya era demasiado tarde. No podían expulsar al alumno…, ni a la alumna. Fue ella quien abrió el camino a otras mujeres, que a partir de entonces accedieron con cuentagotas a la

institución londinense. Un gran paso a favor de las pintoras y de las mujeres en un siglo que se dedicó a reprimirlas a toda costa.

Antes de Laura, Tomasa hizo lo que pudo entre los hombres. La marquesa de Villafranca no tuvo que quedarse en una «T», de Tomás. Su apellido le abrió las puertas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1805. Pero también su mérito. Desde la inauguración de esta institución, en 1752, los académicos habían concedido a las mujeres el honor de conformarse con puestos honoríficos, pero sin oportunidad de ingresar como alumnas en la escuela ni de asumir cargos de relevancia. Les dejaron los márgenes a todas esas mujeres que habían tenido el privilegio de formarse, gracias a sus poderosas familias, y que habían llegado al trono intelectual de la masculinidad. Las académicas honorarias no tenían por qué ser artistas, y las de mérito debían demostrar sus habilidades plásticas para lograr el reconocimiento entregando una muestra de su arte para que se valorara su capacidad. Tomasa fue académica honoraria y de mérito. Fue reconocida como artista, gracias a su técnica.

Esa Tomasa no es la Tomasa de Goya. La del pintor no es la mujer libre que se dedicó a ampliar los horizontes de ellas sacándolas de sus límites domésticos, la que ayudó a los más desfavorecidos, la que rompió el coto de los santuarios dedicados a la masculinidad. No es la que presidió la Junta de Damas de Honor y Mérito, primera asociación de mujeres fundada en España, sólo integrada por mujeres. La de Goya es otra Tomasa, apenas una musa. Quiso ser retratada como pintora, porque se consideraba pintora por encima de todas las cosas. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando conserva la Sagrada Familia en el taller del carpintero (1801), que realizó a los veintiún años y presentó para ganarse el mérito de los académicos. También hay en la colección de la misma institución dos dibujos de su hermana María Ramona, dos extraordinarios estudios a lápiz. En su casa se tenían en alta consideración las artes y Tomasa quería ser recordada como lo que fue.

No hay comentarios