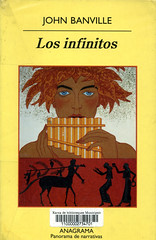

Anagrama, 2010. 292 páginas.

Tit. Or. The inifinities. Trad. Benito Gómez Ibáñez.

La acción abarca una sola jornada y gira en torno a Adam, un matemático genial que yace en coma esperando la muerte. A su alrededor danzan el dolor de su esposa Ursula, la desquiciada sensibilidad de su hija Petra, la belleza de su nuera, varios amigos y sirvientes, la lealtad de su perro Rex y dioses como Hermes, Zeus o Pan. Como ven, asistimos a una especie de Arriba y Abajo metafísico en el que tiene una especial importancia el hijo de Adam, que se llama igual y “tiene un secreto, que no revelará a nadie, ni siquiera a su mujer, por miedo al ridículo. Cree firmemente en la posibilidad del bien”.

Una novela excelentemente escrita en la que se mezclan sin rozaduras asuntos humanos y dioses griegos porque la existencia y la muerte nos atenaza a todos por igual. Lenguaje depuradísimo, tanto que cuando he leído un libro con el pseudónimo que utiliza para escribir novela negra me quedé sorprendido de la diferencia enorme de calidad.

Aquí una excelente reseña de donde he copiado el extracto: Los infinitos y otra más: Los infinitos.

Muy recomendable.

El padre de los dioses está de morros. Siempre ocurre lo mismo cuando una de sus amadas, sin conciencia de lo que pasa, vuelve a lo suyo, es decir, a su compañero legítimo, como debe ser. ¿Qué esperaba? Se les presenta disfrazado, adopta la forma de toro, águila, cisne, o, como en el caso que nos ocupa, marido, y pretende que lo quieran: a él, y no a quien finge ser, como si fuera mortal como ellas. Ah, sí, amor, lo que ellos llaman amor: eso lo saca de quicio, porque es una de las dos cosas que no podemos experimentar los de nuestra especie; la otra, evidentemente, es la muerte. Está convencido de que hay un vínculo íntimo entre las dos, hasta el punto, en su caso, al menos, de que 1; una conduce a la otra. En eso reconozco que puede tiene cierta razón. Desde luego el amor de los mortales lo agota No me refiero al acto en sí, que desde hace siglos no no procura placer alguno, cuando el mundo era joven y aún fecundo y requería nuestras continuas atenciones procreadoras: ¿recordáis los hatos de yeguas que se ponían con 1 grupa mirando al Norte a la espera de una brisa fecund zante de Bóreas, el de las alas de ámbar? Tampoco es el esfuerzo, tan vano, de inducir en ellas una respuesta apasinada lo que lo deja desmadejado y sin energías, exhausto, no, sino algo del intercambio en sí mismo, del necesario vaivén entre la humanidad de la amada y su propia divinidad, eso es lo que tanto lo debilita, aunque lo embelesa. Por eso vuelve por más. Cada vez que hunde las napias en la esencia de una mujer toma, o eso cree, otro fascinante sorbo de muerte, puro y precioso. Porque desde luego quiere morir, como queremos todos los inmortales, según es bien sabido.

Ese amor, ese amor mortal, es creación propia de ellos, cosa que nosotros no pretendimos, barruntamos ni autorizamos. ¿Cómo no iba a fascinarnos? Les damos esa irresistible compulsión en las entrañas -Eros y Ananké trabajando mano a mano- sólo para que puedan superar la mutua repugnancia por su carne y se unan encantados, más que de buena gana, en el acto de la procreación, pues habiéndoles dado comienzo nos mostrábamos reacios a dejarlos morir, porque al fin y al cabo eran obra nuestra, para bien o, como tantas veces, para mal. ¡Pero fijaos!, mirad lo que han hecho con ese enredo del frottage. Es como si a un niño díscolo le entregan unas virutas de madera y un cubo lleno de barro para que se entretenga y en cambio se pone a construir una catedral, con su baptisterio, campanario, veleta y todo. Dentro del recinto de esa casa consagrada se proporcionan refugio el uno al otro, se disculpan sus respectivas faltas, el sudor y los olores, los embustes y subterfugios, y por encima de todo su indeleble obsesión por sí mismos. Eso es lo que nos desconcierta, la forma en que escapan a nuestro control y en cierto modo se sienten libres para perdonarse unos a otros todo lo que no son.

Y resulta que todo el asunto no es más que pura fantasía. Lo que mi papá, ansiando ese amor de ellos, se niega a ver y oír es que lo que el amor ama es precisamente la re-

presentación, pues representación es todo lo que conoce. O ni siquiera eso. Enseñadme una pareja en pleno asunto y yo os mostraré dos espejos, coloreados de rosa, halagado-ramente distorsionados, fundidos en un abrazo de mutua incomprensión. Aman para contemplar las piruetas de su yo maravillosamente reflejadas en los ojos del ser amado. Es inmortalidad lo que persiguen: sí, lo que a nosotros nos aqueja es lo que ellos anhelan, o al menos su ilusión, creer que viven para siempre en un instante de pasión. De ahí sus ceremonias de entrega y voracidad. ¿Ágape?, sí, en ese festín se devoran mutuamente, se engullen el uno al otro. Y eso, eso precisamente es lo que el gran Zeus ansia, sus pequeños transportes manufacturados de los cuales él se ve excluido.

Los trovadores y sus trovas tienen que responder de muchas cosas.

Pero ¿acaso no me despreciaba a mí mismo, además, a mí y a mi trabajo, mi atesorado Trabajo, del que debía estar tan orgulloso? Oh, no es que piense que mis logros son menores que los de otros -en realidad los considero mayores que los de cualquiera, más importantes de los que ninguno de mis pares podría haber alcanzado—, sólo que no son suficientes para mí. Ya me entienden. El mundo siempre está dispuesto a dejarse asombrar, pero el yo, el monitor de ojo de lince, descubre todos los subterfugios, todos los atajos, y no se le engaña nunca.

Hay algo que les pasa, sin embargo, a todos ellos. Es un gran enigma para él, esa misteriosa certeza, inquietud, premonición o lo que sea esa desgracia que los aflige, y por mucho que lo ha intentado jamás ha conseguido resolverlo. Tienen miedo de algo, algo que está siempre ahí aunque hacen como si no estuviera. A todos les pasa lo mismo, esa cosa tremenda y pavorosa, salvo a los muy jóvenes, aunque en sus ojos también le parece detectar a veces una momentánea dilatación, un súbito y horrendo despertar. Percibe ese secreto y su aterradora conciencia en todo lo que hacen. Incluso cuando están contentos algo falla en su felicidad. Su risa cobra una nota estridente, de modo que parecen no sólo reír sino también gritar, y cuando lloran, sus lamentaciones y sollozos resultan desproporcionados, como si lo que presuntamente los alterase sólo fuera un pretexto y su angustia surgiera en realidad de esa otra cosa terrible que conocen y tratan de ignorar. Siempre parece que van a volverse a mirar; no, que no se atreven a mirar, por miedo a ver lo que está ahí, la ineluctable presencia que les pisa los talones. En los últimos tiempos, desde que el viejo Adam se

quedó dormido, los otros parecen más agudamente conscientes de su perseguidor fantasma; es como si los hubiera adelantado dando media vuelta para encararse con ellos, al estilo de lo que ha hecho ese gordo desconocido, entrando tranquilamente en la casa y sentándose a la mesa y mirándolos de frente a todos como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. Sí, el escandaloso secreto ha salido a la luz: pero ¿qué puede ser?

No hay comentarios