Manuel Molina es detective porque tiene un despacho, una licencia por una academia a distancia y una secretaria muy espabilada. Y los casos que resuelve están a su altura: un asesino en serie de perros, una botella desaparecida de la trastienda de su bar de siempre, y una cinta de vídeo de unos famosos.

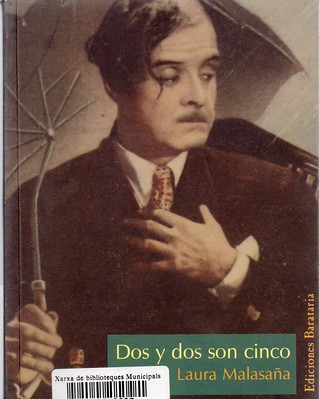

Laura Malasaña es en realidad un seudónimo de Laura Fernández, de la que ya reseñé en su momento Wendolin Kramer y este libro tiene las mismas virtudes y defectos que aquél. Es simpático, entretenido, pero con poco fuste. Ideal para pasar el rato y que te asome, de vez en cuando, una sonrisa, pero nada más.

Se deja leer.

El despertador me sonó a las nueve. Lo paré. Me sonó a las nueve y ocho. Lo paré. Y ya no volvió a sonar. O quizá sí, pero no lo oí. Eran las diez y siete cuando me despertó el interfono. Parecía estar lejos, en otro mundo. Abrí los ojos. Miré el reloj. Di un salto en la cama y estuve a punto de caerme por culpa de un calcetín que arrastré hasta el pasillo. El interfono seguía atronando cuando descolgué el auricular.

-¿Sí? -dije, jadeante.

-Don Manuel, que soy yo -era Elena.

-Me has pillado en el ascensor -le dije, sin preguntarme cómo demonios podía oírse mi interfono desde allí.

-Ah, perdone -dijo ella.

-Ya bajo.

Colgué y eché a correr hacia la habitación. Tuve que agarrarme al marco de la puerta de la cocina para no caerme. El maldito calcetín. Lo cogí y lo arrojé sobre la cama. Subí la persiana y abrí el armario. Me puse lo primero que vi, unos pantalones azules y una camisa a rayas. Los pantalones eran cómodos y la camisa me tiraba un poco de las mangas, pero aquel no era el momento de pensar en lo que fuimos y lo que dejamos de ser. Me metí en el cuarto de baño. Me remojé con masaje el cuello y con colonia el poco pelo que me quedaba y las mangas de la camisa. Para hacerlo tuve que mirarme al espejo. Me encontré con mi cara gorda y cuarteada, con mi vieja mirada gris y mis borrosos labios atocinados se abrieron para decirme algo pero el ¡nterfono volvió a atronar y yo estuve a punto de olvidar los zapatos. Me los calcé sentado en el sofá. La luz del sol que se colaba por entre las rendijas de la persiana del comedor me permitió diferenciar un cordón de otro. Eran las diez y doce minutos cuando salí por la puerta, embutido en mi chaqueta de piel marrón.

Fue pisar la calle y el día se nubló. Como si me hubiera estado esperando. Elena miró el cielo y dijo, Buenos días, don Manuel.

-Se está poniendo feo el día -dije yo.

-Sí -dijo ella y me señaló los pantalones-. Va usted en chándal, don Manuel.

Me los miré. Asentí y dije, Ya. Como si visitar a una escritora en chándal fuese lo más normal del mundo. Ella no dijo nada, sólo arrugó un poco la cara. Yo me encogí de hombros y, mirando al cielo, con las manos anudadas a la espalda, eché a andar hacia el coche.

Conchi lo había aparcado junto al instituto. El instituto es un muro gris que hay cruzando mi calle. Es el único instituto que hay en el barrio. El barrio son ocho bloques naranja mal puestos a las afueras de una ciudad dormitorio que no los echa de menos porque ya tiene sus frankfurts y sus chimeneas y su belén en Navidad. La ciudad se llama Tarrasa, viejo cascote del desfile de telares y fábricas de acabado de prendas que le dio sentido alguna vez y la dejó después abarrotada de parados y mujeres de la limpieza. Lo mejor, o lo peor, según se mire, es que está a nueve canciones de Mecano de Barcelona. En coche, claro, porque si te atreves a ir en tren, igual podrías escuchar la discografía completa de Los Puntos antes de llegar. Y lo mejor, también, es que dicen que uno siempre puede encontrar trabajo allí, pero lo peor es que a los de aquí Barcelona se nos antoja una de esas pesadillas en las que corres y no te mueves del sitio. Y digo yo, ¿a quién le gustan las pesadillas? Pero, en fin, esa ya es otra historia.

El caso es que el instituto está cerca del colegio, que está en medio del monte, y separa el barrio, que se llama Quinto Pino, de Los Otros Pisos, que son unos bloques que hay un poco más allá, yendo recto por la carretera. No tiene pérdida, porque si te pierdes, te caes a la riera, como los coches que se caían casi cada noche cuando era niño porque no había nada que separara la riera, que es muy fea y muy profunda, de la carretera.

No hay comentarios