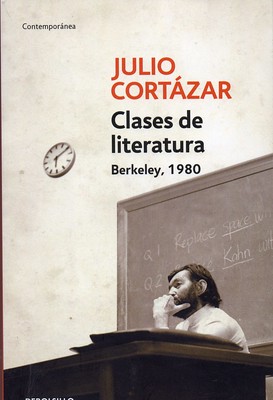

Debolsillo, 2020. 312 páginas.

Creía haber leído todo lo publicado de mi admirado Cortázar y se me habían escapado estas Clases de literatura, una serie de clases/charlas informales que dictó en Berkeley en 1980 y que estaban registradas en cinta pero no publicadas. En ellas habla de lo que entiende por relato fantástico o realista, el papel del escritor, si tiene que ser comprometido o no y disecciona algunos de sus relatos que pone como ejemplo de lo que quiere decir.

Los alumnos tienen su turno de preguntas y es un apartado interesante tanto por la calidad de las mismas como por las respuestas que nos proporciona Cortázar. Relata muchas anécdotas de cómo llegó a crear algunos de sus cuentos y qué quiso decir en ellos.

Un ejemplo de lo que él entiende por realismo (que incluye lo que para otros es fantástico):

La novela de Verne no es de las mejores de las suyas pero el tema es fascinante porque por primera vez en una literatura occidental se plantea el problema del hombre invisible, alguien que a través de procesos químicos —ya he olvidado por completo lo que sucedía en el libro— llega a ser invisible. Se la presté a mi compañero y me la devolvió diciendo: «No la puedo leer. Es demasiado fantástica», me acuerdo como si me lo estuviera diciendo en este momento. Me quedé con el libro en la mano como si se me hundiera el mundo, porque no podía comprender que ése fuera un motivo para no leer la novela. Allí me di cuenta de lo que me sucedía: desde muy niño lo fantástico no era para mí lo que la gente considera fantástico; para mí era una forma de la realidad que en determinadas circunstancias se podía manifestar, a mí o a otros, a través de un libro o un suceso, pero no era un escándalo dentro de una realidad establecida. Me di cuenta de que yo vivía sin haberlo sabido en una familiaridad total con lo fantástico porque me parecía tan aceptable, posible y real como el hecho de tomar una sopa a las ocho de la noche; con lo cual (y esto se lo pude decir a un crítico que se negaba a entender cosas evidentes) creo que yo era ya en esa época profundamente realista, más realista que los realistas puesto que los realistas como mi amigo aceptaban la realidad hasta un cierto punto y después todo lo demás era fantástico. Yo aceptaba una realidad más grande, más elástica, más expandida, donde entraba todo.

Aunque apenas puedo aspirar a ser una mota de polvo en la suela de Cortázar, me pasó algo muy parecido con un relato:

Eso me ha llevado a situaciones un poco penosas pero al mismo tiempo sumamente cómicas: cada vez que recibo pruebas de imprenta de un libro de cuentos mío hay siempre en la editorial ese señor que se llama «El corrector de estilo» que lo primero que hace es ponerme comas por todos lados. Me acuerdo que en el último libro de cuentos que se imprimió en Madrid (y en otro que me había llegado de Buenos Aires, pero el de Madrid batió el récord) en una de las páginas me habían agregado treinta y siete comas, ¡en una sola página!, lo cual mostraba que el corrector de estilo tenía perfecta razón desde un punto de vista gramatical y sintáctico: las comas separaban, modulaban las frases para que lo que se estaba diciendo pasara sin ningún inconveniente; pero yo no quería que pasara así, necesitaba que pasara de otra manera, que con otro ritmo y otra cadencia se convirtiera en otra cosa que, siendo la misma, viniera con esa atmósfera, con esa especie de luces exterior o interior que puede dar lo musical tal como lo entiendo dentro de la prosa. Tuve que devolver esa página de pruebas sacando flechas para todos lados y suprimiendo treinta y siete comas, lo que convirtió la prueba en algo que se parecía a esos pictogramas donde los indios describen una batalla y hay flechas por todos lados. Eso sin duda produce sorpresa en los profesionales que saben perfectamente dónde hay que colocar una coma y dónde es todavía mejor un punto y coma que una coma. Sucede que mi manera de colocarlas es diferente, no porque ignore dónde deberían ir en cierto tipo de prosa sino porque la supresión de esa coma, como muchos otros cambios internos, son —y esto es lo difícil de transmitir— mi obediencia a una especie de pulsación, a una especie de latido que hay mientras escribo y que hace que las frases me lleguen como dentro de un balanceo, dentro de un movimiento absolutamente implacable contra el cual no puedo hacer nada: tengo que dejarlo salir así porque justamente es así que estoy acercándome a lo que quería decir y es la única manera en que puedo decirlo.

Siempre he dicho lo mismo sobre las influencias; no es el propio escritor el que las tiene que decir:

No lo creo, pero de las influencias no se tiene que ocupar el escritor porque es casi siempre incapaz de saberlo. Un escritor sabe cuándo está imitando, eso sí: los imitadores tienen siempre muy mala conciencia. Todos los pequeños Borges, los pequeños Roa Bastos, los pequeños Sábatos, viven un poco agazapados porque saben perfectamente que están imitando y lo hacen porque confían en que de todas maneras esa imitación dé algo bueno alguna vez. (En general no lo da.) La influencia es algo muy diferente de la imitación: la influencia es algo que puede entrar por un camino totalmente inconsciente y son los críticos los que casi siempre descubren las verdaderas influencias que puede haber en un escritor. Puede ser que un día un crítico demuestre perfectamente bien la influencia de Boris Vian en mí.

Muy bueno.

No hay comentarios