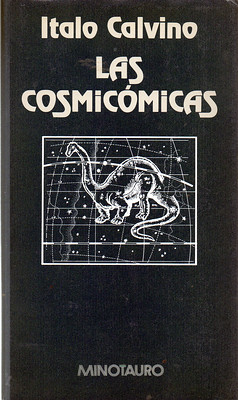

Minotauro, 1985,1991. 190 páginas.

Tit. or. Le cosmicomiche. Trad. Aurora Bernárdez.

Incluye los siguientes cuentos:

La distancia de la Luna

Al nacer el día

Un signo en el espacio

Todo en un punto

Sin colores

Juegos sin fin

El tío acuático

Cuánto apostamos

Los Dinosaurios

La forma del espacio

Los años-luz

La espiral

En los que Calvino toma una frase tomada de algún artículo científico (por ejemplo, que la luna estaba antes más cerca de la tierra) y tomando a un imaginario ser que ha vivido desde el origen de los tiempos transmutándose en diferentes encarnaciones nos cuenta una historia poetizando de una manera totalmente fantástica lo que dice la frase (en el caso de la luna, que estaba tan cerca que se podía subir de un salto).

No esperen encontrar aquí ciencia ficción y sí unos temas narrados con un estilo propio que es difícil de encontrar en otra parte. Algunos relatos son magníficos. El dinosaurio, por ejemplo, es uno de los mejores cuentos que he leído en mi vida.

Muy recomendable.

Misteriosas permanecen las causas de la rápida extinción de los dinosaurios, que habían evolucionado y crecido durante todo el Triásico y el Jurásico y que durante ciento cincuenta millones de años habían sido los indiscutibles dominadores de los continentes. Tal vez fueran incapaces de adaptarse a los grandes cambios de clima y vegetación que tuvieron lugar en el Cretáceo. Al final de esa época todos habían muerto.

Todos menos yo —precisó Qfwfq—, porque también yo, durante un cierto periodo, había sido dinosaurio: digamos durante unos cincuenta millones de años, y no me arrepiento: entonces al ser dinosaurio se tenía la consciencia de ser lo correcto, y nos hacíamos respetar.

Más tarde la situación cambió. Es inútil que os cuente los particulares, comenzaron desgracias de todo tipo, derrotas, errores, dudas, traiciones, pestes. Una nueva población enemiga nuestra crecía en la Tierra. Recibíamos golpes por todos lados, nada nos salía bien. Ahora hay quien dice que el gusto por desaparecer, la pasión por ser destruidos formaban parte del espíritu de los dinosaurios ya desde antes. No sé: yo este sentimiento nunca lo había tenido; si otros lo tenían es porque ya se sentían perdidos.

Prefiero no volver con la memoria a la época de la gran mortandad. Nunca habría creído que me salvaría. La larga migración que me puso a salvo, la cumplí a través de un cementerio de esqueletos descarnados, en los que sólo una cresta o un cuerno o una placa de coraza o un jirón de piel toda astillas recordaba el esplendor antiguo del ser viviente. Y ahora en estos restos trabajaban los picos, los espolones, las garras, las ventosas de los nuevos amos del planeta. Cuando ya no vi más huellas de vivos ni de muertos me detuve.

En aquellas altiplanicies desiertas pasé muchos, muchos años. Había sobrevivido a las asechanzas, a las epidemias, a las hambres, al hielo: pero estaba solo. Continuar allá arriba eternamente, no podía. Me puse en camino para descender.

El mundo había cambiado. Ya no reconocía ni los montes ni los ríos ni las plantas. La primera vez que vi a seres vivientes me escondí; era una manada de los Nuevos, ejemplares pequeños pero fuertes.

—¡Eh, tú! —me habían avistado, y enseguida me asombró ese modo familiar de apostrofarme. Huí; me persiguieron. Estaba acostumbrado desde hacía milenios a suscitar terror a mi alrededor y a sentir terror de las relaciones ajenas al terror que suscitaba. Ahora, nada—: ¡Eh, tú! —se acercaban a mí como si tal cosa, ni hostiles ni atemorizados—. ¿Por qué corres? ¿En qué estás pensando? —sólo querían que les señalase el camino para llegar a no sé dónde. Tartamudeando dije que no era del lugar.

—¿Por qué empezaste a huir? —dijo uno—. Parecía que hubieras visto… a un dinosaurio —y los demás se rieron. Pero en aquella risa sentí por primera vez un punto de aprensión. Reían algo forzadamente. Y uno de ellos se puso serio y añadió:

—No lo digas ni en broma. Tú no sabes cómo son…

Así pues, todavía el terror de los dinosaurios continuaba en los Nuevos, pero quizá desde hacía bastantes generaciones no los habían visto y no sabían reconocerlos. Proseguí mi camino, alerta pero también impaciente por repetir el experimento. En una fuente bebía una joven de los Nuevos; estaba sola. Me acerqué despacito, alargué el cuello para beber junto a ella; ya presentía su grito desesperado en cuanto me viera, su Misteriosas permanecen las causas de la rápida extinción de los dinosaurios, que habían evolucionado y crecido durante todo el Triásico y el Jurásico y que durante ciento cincuenta millones de años habían sido los indiscutibles dominadores de los continentes. Tal vez fueran incapaces de adaptarse a los grandes cambios de clima y vegetación que tuvieron lugar en el Cretáceo. Al final de esa época todos habían muerto.

Todos menos yo —precisó Qfwfq—, porque también yo, durante un cierto periodo, había sido dinosaurio: digamos durante unos cincuenta millones de años, y no me arrepiento: entonces al ser dinosaurio se tenía la consciencia de ser lo correcto, y nos hacíamos respetar.

Más tarde la situación cambió. Es inútil que os cuente los particulares, comenzaron desgracias de todo tipo, derrotas, errores, dudas, traiciones, pestes. Una nueva población enemiga nuestra crecía en la Tierra. Recibíamos golpes por todos lados, nada nos salía bien. Ahora hay quien dice que el gusto por desaparecer, la pasión por ser destruidos formaban parte del espíritu de los dinosaurios ya desde antes. No sé: yo este sentimiento nunca lo había tenido; si otros lo tenían es porque ya se sentían perdidos.

Prefiero no volver con la memoria a la época de la gran mortandad. Nunca habría creído que me salvaría. La larga migración que me puso a salvo, la cumplí a través de un cementerio de esqueletos descarnados, en los que sólo una cresta o un cuerno o una placa de coraza o un jirón de piel toda astillas recordaba el esplendor antiguo del ser viviente. Y ahora en estos restos trabajaban los picos, los espolones, las garras, las ventosas de los nuevos amos del planeta. Cuando ya no vi más huellas de vivos ni de muertos me detuve.

En aquellas altiplanicies desiertas pasé muchos, muchos años. Había sobrevivido a las asechanzas, a las epidemias, a las hambres, al hielo: pero estaba solo. Continuar allá arriba eternamente, no podía. Me puse en camino para descender.

El mundo había cambiado. Ya no reconocía ni los montes ni los ríos ni las plantas. La primera vez que vi a seres vivientes me escondí; era una manada de los Nuevos, ejemplares pequeños pero fuertes.

—¡Eh, tú! —me habían avistado, y enseguida me asombró ese modo familiar de apostrofarme. Huí; me persiguieron. Estaba acostumbrado desde hacía milenios a suscitar terror a mi alrededor y a sentir terror de las relaciones ajenas al terror que suscitaba. Ahora, nada—: ¡Eh, tú! —se acercaban a mí como si tal cosa, ni hostiles ni atemorizados—. ¿Por qué corres? ¿En qué estás pensando? —sólo querían que les señalase el camino para llegar a no sé dónde. Tartamudeando dije que no era del lugar.

—¿Por qué empezaste a huir? —dijo uno—. Parecía que hubieras visto… a un dinosaurio —y los demás se rieron. Pero en aquella risa sentí por primera vez un punto de aprensión. Reían algo forzadamente. Y uno de ellos se puso serio y añadió:

—No lo digas ni en broma. Tú no sabes cómo son…

Así pues, todavía el terror de los dinosaurios continuaba en los Nuevos, pero quizá desde hacía bastantes generaciones no los habían visto y no sabían reconocerlos. Proseguí mi camino, alerta pero también impaciente por repetir el experimento. En una fuente bebía una joven de los Nuevos; estaba sola. Me acerqué despacito, alargué el cuello para beber junto a ella; ya presentía su grito desesperado en cuanto me viera, su huida afanosa. Habría dado la alarma, los Nuevos habrían venido en grupo a darme caza… Al momento, me había arrepentido de mi gesto; si quería salvarme debía descuartizarla enseguida: volver a empezar…

La joven se volvió y dijo:

—¿A que está fresca?

Empezó a conversar amablemente con frases un poco de circunstancias, como se hace con los extranjeros, a preguntar si venía de lejos y si había encontrado lluvia o buen tiempo durante el viaje. Yo nunca me habría imaginado que se pudiera hablar así con los no-dinosaurios, y me quedaba intranquilo y casi mudo.

—Yo siempre vengo a beber aquí —dijo ella—, al Dinosaurio.

Levanté de golpe la cabeza, abrí los ojos de par en par.

—Sí, sí, la llaman así, la Fuente del Dinosaurio, desde los tiempos antiguos. Dicen que una vez aquí se escondió un dinosaurio, uno de los últimos, y a quien venía a beber le saltaba encima y lo descuartizaba, ¡madre mía!

No hay comentarios