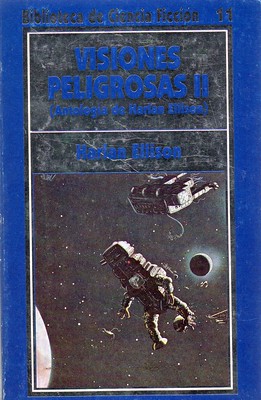

Segundo volumen de la antología que incluye los siguientes relatos:

El hombre que fue a la Luna… dos veces de Howard Rodman

La fe de nuestros padres de Philip K. Dick

El rompecabezas humano de Larry Niven

Voy a probar suerte de Fritz Leiber

El señor Randy, mi hijo de Joe L. Hensley

Eutopía de Poul Anderson

Incidente en Moderan de David R. Bunch

La escapada de David R. Bunch

La casa de muñecas de James Cross

El sexo y/o el señor Morrison de Carol Emshwiller

¿Cantará el polvo tus alabanzas? de Damon Knight

Que en conjunto tiene mejores relatos que la primera. Dos relatos del ciclo de Moderan, historias muy originales de un mundo en permanente guerra, uno de Dick con su habitual paranoia sobre qué es la realidad. Me ha resultado curioso ver que uno de mis preferidos, Voy a probar suerte lo tenía en la memoria a pesar del tiempo transcurrido y lo mismo me pasó con La casa de muñecas.

Muy bueno.

El Gran Jugador levantó uno de los brazos envueltos en satén negro y terminado en la mano escultural, con la palma hacia abajo, y se vio que instantáneamente el señor Huesos se inmovilizaba, mientras el silbido indignado se apagó más rápido que el centelleo de un meteoro en el acero infinito del espacio. Luego, con una culta y casi susurrada voz, llegó la respuesta del hombre de negro:

—Veamos cómo aceptan esta apuesta, señores.

He aquí, pensó Joe, la forma en que todas sus sospechas eran confirmadas, si tal cosa fuera necesaria. Los jugadores realmente importantes eran perfectos caballeros, generosos con los pobres.

En forma respetuosa y sólo ligeramente teñida de desaprobación, uno de los Hongos Importantes le dijo a Joe:

—Veo esa apuesta.

Joe levantó los dados con marcas de rubí.

Nunca, desde la vez que detuvo en seco el vuelo de dos huevos en un plato, o desde que ganó todas las canicas de Ironmine, o desde que se dio maña para que cuatro letras del alfabeto tiradas al aire cayeran formando con exactitud la palabra «Mamá», Joe Slattermill había logrado tal precisión en los tiros. En la mina podía hacer carambola con una piedra que sacaba de la muralla para partirle el cráneo a una rata a quince metros de distancia en la oscuridad, y a veces se divertía arrojando pedacitos de roca al lugar del que habían sido tomadas, en forma tal que se adaptaran perfectamente al agujero que las había contenido y se mantuvieran allí durante unos segundos. Algunas veces, gracias a la rapidez con que lo hacía, pudo volver a colocar de esta forma seis o siete fragmentos, tal como si armara un rompecabezas. Si Joe hubiera ido al espacio, tal vez hubiera sido capaz de pilotar seis vehículos lunares a la vez, o componer figuras de ochos alrededor de los anillos de Saturno con los ojos vendados.

Ahora bien, la única diferencia entre arrojar rocas o letras del alfabeto con toda precisión, y ganar a los dados, es que se hace necesario lograr que reboten contra los bordes de la mesa, y esto era lo que lo hacía tan interesante para Joe.

Haciendo rodar los dados entre sus manos, sintió el poder en ellas y en su palma, más intensamente que nunca.

Los arrojó rápidamente, tirando bajo en forma tal que fueron a dar exactamente frente a la enguantada chica encargada de los dados. Su siete se componía, tal como él lo había deseado, de un cuatro y un tres. Sus marcas, rojas, eran similares a las del cinco, excepto que ambos tenían solamente un diente, y el tres no tenía nariz. Diríamos que se trataba de cráneos con cara de bebé. Había ganado un centavo, o sea, un dólar.

—Me juego dos centavos —dijo Joe Slattermill.

Esta vez, para variar, tiró para sacar un once. El seis era igual que el cinco, excepto por el hecho de que tenía tres dientes. Era la calavera más bonita de todas.

No hay comentarios