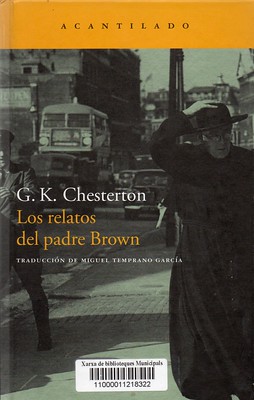

Acantilado, 2008. 1174 páginas.

Trad. Miguel Temprano García.

Enorme recopilación de todos los cuentos del padre Brown, un cura que resolvía crímenes mediante paradojas, análisis del carácter y, según los envidiosos, porque se lo chivaba dios al oído. Huyendo de pistas mundanas como cenizas, pasteles con olor a almendras o perros que no ladran, el padre Brown siempre se pregunta por las cosas que no se preguntan los demás porque él -como los detectives más famosos de la historia- también sabe desde el principio donde hay que mirar.

He echado un poco de menos algún prólogo o un mínimo aparato crítico, porque estas ediciones de Acantilado suelen venir muy bien arropadas, pero no hay nada. No me quejo, porque aunque Chesterton ha sido muy editado en nuestro país no siempre ha estado bien traducido y tener todos los cuentos, más algunos inéditos, recopilados en un solo volumen es algo de agradecer.

Sobre los cuentos en sí los amantes como yo de Chesterton disfrutarán de volver a encontrarse con tan peculiar personaje. Baste decir que yo quería haberlo leído poco a poco, intercalando otras lecturas entre los diferentes libros y prácticamente lo he devorado de un par de sentadas.

Una cosilla sobre la estructura básica de muchos de sus cuentos y no pocos de sus ensayos. Chesterton tenía un talento descomunal para lo que ahora se conoce como ‘relato’ para vender una idea o un punto de vista. Pero ese es un superpoder que se puede usar tanto para el bien como para el mal. Se ve muy bien en el cuento El puñal alado, donde en un párrafo dice:

—Seguro que habrá oído hablar de lo que hizo —dijo el Padre Brown—, que fue bastante peor que lo que jamás llegó a hacer Dundee; y, sin embargo, se libra de la infamia porque la gente lo ha olvidado. Fue el autor de la matanza de Glencoe. Era un hombre culto y un sagaz abogado, un estadista con una visión muy seria y muy amplia de las responsabilidades propias de este cargo, un hombre tranquilo, de rostro muy refinado e intelectual. Ése es el tipo de persona que vende su alma al diablo.

Y está bien disolver un prejuicio y señalar que personas tranquilas podían ser causantes de atrocidades, pero el cuento acaba con lo siguiente:

Mire usted, doctor; me parece que me conoce usted bastante bien, lo suficiente para saber que no soy ningún fanático. Sabe usted que soy consciente de que en todas las religiones hay todo tipo de personas; gente buena en religiones malas y gente mala en religiones buenas. Pero hay una cosa que he aprendido sencillamente porque soy una persona realista; es un detalle completamente realista, que me ha enseñado mi propia experiencia, como las reacciones de los animales o la marca de un buen vino. Casi siempre que me he topado con un delincuente que se dedicara a filosofar, lo hacía dentro de la línea del orientalismo, y de la recurrencia y la reencarnación, y la rueda del destino y la serpiente que se muerde la cola. A fuerza de experiencia, he llegado a la conclusión de que pesa una maldición sobre los que están al servicio de esa serpiente; caerán de bruces y morderán el polvo; jamás ha existido un truhán o un libertino que no estuviera dispuesto a hablar de ese tipo de espiritualidad. Es posible que en sus auténticos orígenes religiosos, las cosas no fueran así; pero hoy día, en nuestro mundo, es la religión de los sinvergüenzas; y yo me di cuenta de que quien me hablaba era un sinvergüenza.

Porque armar un relato que salve o condene algo es muy sencillo, pero también es falso. Y si bien es útil señalar ejemplos que nos permitan abrir la mente, malo es cerrarla con sofismas similares.

Dejando de lado estas cosas siempre he disfrutado con los relatos de Chesterton y lo seguiré haciendo.

Muy bueno.

Cuando estuvieron de nuevo sentados, le preguntó:

—¿Ha leído usted algo sobre la muerte de Dundee?[61]

Se había recuperado tras el momento de irritación que le causara el desasosiego del sacerdote.

—Graham de Claverhouse, sabe usted, el que persiguió a los reformistas escoceses y tenía un caballo negro capaz de cabalgar por encima de un precipicio. ¿Sabía usted que sólo lo podían matar con una bala de plata porque había vendido su alma al diablo? Eso es lo bueno de usted; que por lo menos sabe usted bastante como para creer en el diablo.

—Claro que sí —replicó el Padre Brown—; vaya si creo en el diablo. En lo que no creo es en el Dundee. Quiero decir el Dundee de las leyendas de los que firmaron el pacto de la reforma de la Iglesia escocesa, ni en su endiablado corcel. John Graham era sencillamente un militar profesional del siglo XVII, bastante mejor que la mayoría de los de su época. Si los persiguió es porque pertenecía al cuerpo militar de dragones, y no porque fuera un dragón. En mi experiencia, no es ese tipo de espadachín fanfarrón el que suele vender su alma al diablo. Los que rinden culto a Satanás suelen ser gente de otro estilo. Para no citar a nadie, cosa que podría provocar alguna conmoción social, le mencionaré a un hombre de la época de Dundee. ¿Ha oído hablar de Dalrymple de Stair?

—No —replicó su interlocutor con aspereza.

—Seguro que habrá oído hablar de lo que hizo —dijo el Padre Brown—, que fue bastante peor que lo que jamás llegó a hacer Dundee; y, sin embargo, se libra de la infamia porque la gente lo ha olvidado. Fue el autor de la matanza de Glencoe. Era un hombre culto y un sagaz abogado, un estadista con una visión muy seria y muy amplia de las responsabilidades propias de este cargo, un hombre tranquilo, de rostro muy refinado e intelectual. Ése es el tipo de persona que vende su alma al diablo.

Aylmer casi saltó de la butaca con el entusiasmo de un encendido asentimiento y exclamó:

—¡Válgame Dios! Tiene usted razón. ¡Un rostro refinado e intelectual! Así es el rostro de John Strake.

Luego se puso en pie y se quedó mirando al sacerdote con curiosa intensidad.

—Si aguarda usted aquí un momento, le enseñaré una cosa —le dijo.

Volvió a atravesar la puerta central, que cerró tras de sí; el sacerdote supuso que iba a buscar algo al aparador, o tal vez a su dormitorio. El Padre Brown se quedó sentado, contemplando ensimismado la alfombra sobre la que brillaba un leve resplandor rojizo procedente de la vidriera de la puerta. En un momento se le figuró reluciente como un rubí, y luego volvió a oscurecerse, como si el sol de aquel tormentoso día hubiera pasado de nube en nube. Nada se movía, excepto los seres acuáticos que flotaban de acá para allá en las aguas turbias y verdosas de la pecera. El Padre Brown estaba absorto en sus pensamientos.

Al cabo de un par de minutos se levantó y se dirigió sin hacer ruido al lugar donde se encontraba el teléfono, cerca del ventanal, para llamar a su amigo el doctor Boyne a la comisaría de policía.

No hay comentarios