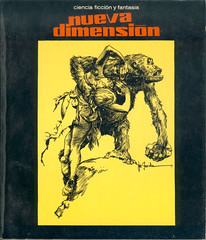

Ediciones Dronte, 1971. 152 páginas.

Como siempre saco la información de aquí: Nueva Dimensión 25:

El Método Suave, Kenneth Bulmer

Enigma, Colin Kapp

Mark Elf, Cordwainer Smith

Mercenario, Agustín A. Córdoba

Arenas Muertas, Francis Carsac

El Empleo, Francisco Ruíz Gisbert

Otro Verano sin Fresas, Alfonso Bengoechea Miravalles

Entorno, Chester S. Geier

Interludio Marciano, Gene Hunter

Las Piedras Blancas, Adalberto Cersosimo

La Solución Final, R.W. Mackelworth

Un Tal Gibson, Jean-Raoul Pasquier

La Ventana Entablada, Ambrose Bierce

Un número que tiene poco que destacar: el clásico de Bierce, el ahora clásico de Cordwainer Smith y el Mercenario, que reproduzco al final si no viene nadie a pedirme derechos de autor.

Calificación: Bueno.

Un día, un libro (36/365)

El mercenario

—Mátela —la palabra restalló seca y terminante a la vez que su autor quitaba la vista de los papeles que sostenían sus manos velludas y regordetas, y la posaba sobre la figura vacilante que tenía enfrente.

El hombrecito esmirriado, de apariencia servil y sumisa, quiso protestar tímidamente, pero las frases no llegaban a su boca, se sacudían vanamente en la garganta constreñida, en el intento frustrado de nacer. Una mirada taladrante y autoritaria del hombre de las manos velludas lo hizo renunciar, y las palabras nonatas cayeron y se ahogaron desagradablemente en su estómago. Sintió que era muy pequeño y que toda la habitación se abalanzaba sobre él.

La imagen de su interlocutor también se agigantó, y más aún cuando éste se le-

vantó y apoyó los puños sobre el borde del escritorio.

—¿Deseaba agregar algo, señor Ojeda? —gruñó socarronamente el hombrón.

—No… no. Sólo pensé que… que sería una lástima que…

—Una lástima nada. Ya tiene sus órdenes —trató de ser amable cuando asentó su manaza sobre el hombro escuálido del hombrecito— y usted sabe que estas órdenes no se discuten, Ojeda. Vaya… y hágalo como sólo usted lo puede hacer… y rápido.

El hombre pequeño se atusó los bigotes finos e hirsutos con afectada solicitud; luego de saludar, giró sobre sus talones y salió del despacho con inusitada presteza. El hombrón sonrió satisfecho mientras lo miraba irse.

El cerebro de Ojeda funcionaba a régimen forzado mientras se deslizaba hasta su mesa de trabajo: «¡Matarla justo ahora, que todo se desarrollaba tan bien! Algo muy importante debe estar por pasar para que me impartan semejante orden», pensó.

«¡Matarla!» «¡Matarla!» La palabra resonaba con cada movimiento del cuerpo, con cada latido; la palabra que secretamente había esperado y había llegado al fin, como un mandato irrevocable. Después de todo, se había llegado a encariñar con ella. Pero debía eliminarla indefectiblemente: «como sólo usted lo puede hacer», le habían dicho; se sintió animado pensando en el cumplido que había merecido rato antes.

Abrió la tapa de la caja y acarició el metal frío; sonrió al pensar: «He aquí el arma».

Depositó con cuidado el habano en un cenicero de ónix con una mano, mientras que con la otra descolgaba el tubo del teléfono. La mano gruesa, que antes aprisionara entre sus dedos el fino cigarro, disco pausadamente, como prolongando un dulce placer que fenecería al marcar el último de los números.

—Clave OK-73. Comunicación interferi-ble —pronunció cuidadosamente cuando atendieron al llamado.

Una voz deferente y metálica lo invitó a esperar unos instantes. A los pocos segundos la actitud grosera y tonante del hombrón se deshizo en humildad, cuando escuchó al que le hablaba con autoridad desde el otro lado de la línea.

—Sí, Excelencia, he cumplido la orden. En este momento, Ojeda, nuestro mejor elemento y además, partidario incondicional del régimen, ha puesto manos a la obra… Sí… Sí, Excelencia. Le aseguro

que lo hará muy bien, será un trabajo muy fino… Es un especialista, Excelencia.

La voz del teléfono parloteó un rato más mientras el hombrón escuchaba con recatada atención.

—No, Excelencia, desde luego que mantenemos el más absoluto secreto. Algunos pocos individuos insensibles (el número de los mismos no sobrepasa la cifras estadísticas previstas) suelen quejarse de vez en cuando del resplandor que despide la pantalla en los momentos de la emisión, pero a ninguno se le ocurió atribuirnos la responsabilidad de esa supuesta anomalía. Le garantizamos total eficacia, Excelencia.

La máquina tableteó sordamente al contacto de los dedos ágiles y profesionales de Ojeda. Fue una labor limpia, sin interrupciones, y cuando el tartajeo cesó, el hecho quedó consumado.

Fue muy duro para Ojeda, la había llegado a a apreciar sinceramente después de esos meses de convivencia.

Había llegado la hora de rendir los informes pertinentes.

Cuando entró al despacho del Director General de Canales de Televisión, éste colgaba displicentemente el tubo de teléfono y chupaba con avidez la punta de un cigarro de larga ceniza.

—¿Ya terminó, Ojeda? —el humo hizo estornudar estrepitosamente al hombrecito, que le alargó un fajo ordenado de papeles impresos. El Director se abocó inmediatamente a la lectura.

—Humm… Muy bien… ¡Muy bien! Tal como lo desea el Presidente, Ojeda. Mañana todo el país asistirá conmovido a la muerte injusta y cruel del tierno e inocen-

te personaje de la Telenovela Oficial (me gustaría un poco más de sangre en la escena del asesinato ¡eh!) —el modo del Director se tornó menos rígido—. ¿Se imagina cuando el Opositor del Presidente, media hora después, pronuncie sus palabras al pueblo?… ja, ja (cuide que el actor que hace de asesino se parezca levemente al Opositor ¡eh!; es un detalle muy importante) ¿No le parece que la transmisión de televisión por ondas hipnomo-tivadoras es un invento fabuloso de poder, Ojeda?

—Ya lo creo, señor Director; ni siquiera yo, que escribo los libretos a diario, puedo dejar de verla —respondió Ojeda ruborizándose.

5 comentarios

Yo creo que tú tienes una fuente secreta para este tipo de libro extinguido y no la quieres revelar 🙂

Saludos

La tengo; se llama Mercado de San Antonio, y de vez en cuando, encuentras tesoros.

llevo años intentando encontrar ese número, 25 de Nueva Dimensión,porque me interesaría leer «otro verano sin fresas» de Alfonso Bengoechea Miravalles. ¿Podrías transcribirlo?. Gracias

El americano gordo y feo sube por las escaleras balanceándose peligrosamente a derecha e izquierda. Va aferrado a un inmenso puro todo humos y desliza la derecha por una balaustrada patinada de mugre.

De vez en cuando, de rellano en rellano, se para un instante y mientras da un profundo resoplido se limpia los diez peldaños de sudor con el obligado pañuelo de hierbas.

Se para por fin en un descansillo ante una puerta casi descuadernada. Cuando llama con los nudillos tiene un aire altanero del que se siente ofendido porque tras perder la llave ha de llamar a su propia casa. Tampoco se molesta en plancharse un poco con la mano el traje de sahariana.

Pasa un momento y se abre la puerta.

Se asoma un rostro ocre tiznado de miedo, desmesuradamente alargado con un infinito asombro pintado en los ojos. Tiene los ojos y el asombro hundidos casi a ras de alma, la nariz insolente y ese cá-taro tinte negro de la piel latina.

Se ha quedado perplejo. Tan y tan súbitamente perplejo que la puerta se le ha ido de la mano tontamente para que el americano gordo y feo le vea una interminable camisa a rayas y bandas que es toda una bandera derrotada.

También el americano gordo y feo se ha quedado un poco atónito. Mira al in-quilino de la casa. Le mira la cara, la camisa de las inmesas bandas monocromas, los pantalones hechos pura anatomía epidérmica a fuerza de flexión, y las sandalias escandalosamente holgadas para los pies que calzan.

El inquilino recobra el habla:

—¿Quería usted algo?

El americano gordo y feo se rasca embarazado ese forúnculo tan socorrido que se tiene siempre tras el lóbulo de la oreja en espera de estas ocasiones.

—Verá… me llamo Thomas Me Kingston.

—Yo, Alberto Rizzoli. Mi padre era italiano antes de la Unión Europea —le ataja el nativo con la mejor y más estúpida de sus sonrisas—, pero yo soy de aquí de Bratonia.

—Verá, Sr. Rizzoli… el caso es que yo vengo por usted, a llevármelo.

—A llevarme con usted. Oigo, ¿no se habrá confundido? Yo no he hecho nada. Ni bueno ni malo. Nada. ¡Figúrese! Llevo trece meses en paro…

—Se equivoca, Rizzoli. No soy policía. Soy americano, recién llegado de los Estados Reunidos.

Rizzoli se embarca en un desenfadado fuera de sí.

—¡Explíqueme! ¿Me quiere llevar consigo pero no es policía?

—Verá usted, Rizzoli. Deduzco que no sabe nada aún pero yo contaba con que su gobierno se lo hubiese comunicado por escrito certificado.

—Co… comunicarme ¿qué? ¿Qué gobierno y qué correo certificado?

—Su gobierno y el correo de su gobierno naturalmente. Verá usted, Rizzoli. Le he comprado a su gobierno por una respetable suma de dólares. Es triste pero legal. Todo ha sido perfectamente legal. Se lo garantizo.

—¿Qué quiere usted decir con eso de que me ha comprado?

—Exactamente lo que le digo, Rizzoli. Que le he comprado a su gobierno. Mire usted mismo —le extiende un papel—.

Aquí tiene el certificado de compra en regla.

El hombre de la camisa a bandas examina una holandesa timbrada hasta la infección de sellos oficiales de color violeta. Cuando acaba el hombre de la camisa a bandas está indignado y perplejo a la vez.

—¡Pero esto está en inglés! Oiga, yo no sé inglés ni tengo por qué saberlo. Si este es un documento de mi gobierno como usted sostiene, lo mínimo exigible es que esté redactado en nuestro idioma oficial.

—Lo siento, Rizzoli, pero el idioma en que han de redactarse los documentos de compra está también claramente determinado en el Tratado de Baltimore del año 1986.

—Pero, ¿de qué tratado me habla usted? Yo solo conozco la Paz Nuclear de 1980 y ni siquiera la Paz Nuclear tengo por qué conocer. Yo soy perito agrícola, no político ni técnico en tratados internacionales.

—Le hablo del Acuerdo de Baltimore de 1986. Por este tratado su gobierno, el de Bratonia, otorga al mío, el de los Estados Reunidos, y a cambio de la cancelación de un viejo empréstito de ayuda, la preferencia sobre Eslovenia para la compra de cupos de ciudadanos especializados.

—Es decir, ¿que se trata de una ley refrendada por mi propio país?

—Exactamente. Créame Rizzoli, lamento que su Gobierno no le haya comunicado la venta. Sus servicios de correos no son de lo más encomiable. Sin embargo, sus peritos agrícolas son aceptables. (Ventajas del subdesarrollo —musita el americano gordo y feo por lo bajo—). Por eso los compramos. No crea que es fácil encontrarlos en los Estados Reunidos… Y ahora lo siento, Rizzóli, pero nuestro avión sale en veinte minutos. Empaque lo más elemental. Yo le espero abajo.

El americano gordo y feo hace ademán de marcharse pero el hombre de la camisa a rayas se subleva:

—¡Eh!, amigo, un momento. Paso porque el gobierno de mi país tenga una manera tan suya de enjuagar deudas, paso hasta por el Acuerdo de Baltimore y todas esas zarandajas, pero tengo una esposa y un niño por venir.

El americano gordo y feo ha quedado un momento en suspenso. El nativo de la camisa a rayas aprovecha el desmayo.

—¿Prevé eso el tratado de Baltimore? —pregunta con sorna.

El americano reflexiona. ¿Lo prevé ciertamente? ¿Tiene por qué preverlo? Luego reacciona.

—Ese es su problema Rizzoli. No el mío. La ley sobre el Matrimonio es una de las pocas cosas que le queda a su gobierno por vender, pero no creo que tarde. Se le ha ayudado demasiado.

—Muy gracioso. Pero yo le vendo el trozo que como ciudadano me corresponde. —Inmediatamente Rizzoli suaviza el tono y se torna suplicante—. Compréndalo Me Kingston, me los tengo que llevar…

—Sigo sintiéndolo, Rizzoli, pero yo solo compro peritos agrícolas. Soy agricultor, ¿sabe? No promotor de asilos gratuitos.

II

El hombre de la camisa a cuadros se hunde otra vez en su agujero. A la mujer, el embarazo le ha traído un malva cruel al rostro y le tira desde las entrañas de unos ojos negros acribillados a lloros.

—¿Lo has oído?

—Todo.

—¿Qué piensas? Es una ocasión… por lo menos es un trabajo.

—Pero, ¿y el niño?

—Vendré por los dos cuando nazca. Me ha dado suficiente dinero para que viváis bien hasta que vuelva por vosotros.

Y le alarga un fajo de billetes.

—¿Te dejará volver por nosotros?

—Me lo ha prometido. Ahora es imposible; ya sabes, los acuerdos internacionales…

—Por lo menos no habrá paro.

—Sí, por lo menos no habrá paro.

—Cuídate mucho.

—Cuidaos, vosotros, volveré por vosotros.

Y el hombre se aleja escaleras abajo silencioso, cabizbajo. Ella arriba nimbada casi de su inmenso embarazo está sin una lágrima, magnetizada a la balaustrada, triste, inmensamente entristecida.

III

Rizzoli y Me Kingston vuelan ya en una helionave de panza bruñida hacia la hacienda del americano gordo y feo.

Antes han aterrizado en una casi desierta pista de cemento plagada de inanimados níqueles y aceros.

La helionave va ahora recortando oteros, retozando entre las últimas nieblas de la mañana que han quedado rezagadas. Rizzoli aferrado a un aplique de acero, va callado como una tumbra. El americano gordo y feo se siente casi tan violento como el anfitrión que sorprende aburridos a sus invitados más mimados.

Llevan un largo rato de silencio. Al final el americano aventura un comentario jovial espiando un gesto de sorpresa en Rizzoli que no aparecerá.

—¿Sabe, Rizzoli?… Se va a reír pero las únicas razones que he tenido para elegirle a usted entre sus compatriotas son sus conocimientos sobre fresas y flores.

Pero Rizzoli sigue petrificado con la mente encadenada aún a la otra orilla del océano.

El americano hace un segundo esfuerzo:

—Sara, mi esposa, adora las fresas. Es algo patológico. No puede pasar una primavera sin fresas.

Pero Rizzoli sigue ausente a miles de millas de los problemas y sutilezas conyugales del americano feo.

—Vamos, Rizzoli…, —le anima el americano— no se abrume. En un par de meses tendremos aquí a su esposa y a su niño. Eso de que los americanos somos inhumanos son cuentos tártaros para infelices. Yo estoy viendo ya a su pequeño y… viéndole aquí en los Estados Reunidos. Ahora, alegre el semblante. Estamos llegando a casa.

El helicóptero aterriza en un prado cuidado con un aliño que se adivina femenino.

Enfrente, la casa. Es una mansión del antiquísimo estilo colonial con inacabables columnas blancas en el frontis. Cualquiera diría que data de los remotos tiempos en que los mitológicos hispanos llegaron al país. En todos los Estados Reunidos quedarán quince o veinte a lo sumo.

Rizzoli recuerda que en su país solo la Cámara de los Diputados tiene un frontispicio semejante. Claro que ahora los diputados andan tras puestos de ínfima categoría en empresas extranjeras de exportación, y el edificio ha sido tomado por asalto por la Misión Económica Eslovena.

Al lado, disciplinadas, hay una hilera de casitas ordenadas y pulcras.

—Aquella será su casa, Rizzoli. Su casa, y la de su esposa y su niño cuando lleguen, claro. —Puntualiza—. Es una verdadera villa. La envidiaría el mismísimo Ministro de Hacienda de su país.

Rizzoli sonríe levemente. Quizá se acuerde de que el Ministro citado no encuentra crédito ni en las tiendas de ultramarinos de la metrópoli.

—…Ahora, venga. Le mostraré el «cere-brium».

—El… ¿qué?

El americano feo se apresura. Es la primera vez que el callado Rizzoli pregunta algo espontáneamente.

—El cerebrium, Rizzoli. Me temo que no conozca usted mucho nuestras técnicas de trabajo, pero estoy seguro de que no solo le sorprenderán gratamente sino que se incorporará a ellas entusiasmado. Jamás habrá imaginado algo semejante.

Entre tanto han atravesado el prado y entran en una estructura de hormigón gris sin maquillar muy parecida a esos bunkers para experiencias atómicas que pueden verse en los viejos grabados de los libros de historia.

Las paredes están materialmente forradas de armarios de zinc constelados de guiños luminosos. En el centro, varias plataformas anatómicas. Su utilidad es manifiesta: alguien ha de tumbarse en ellas.

Se hace un corto silencio.

—Como ya le había anticipado, Rizzoli, se trata de modernos métodos de trabajo. Nosotros, los americanos de los E. E.R.R., hemos aportado al trabajo humano algo definitivo: el cerebrium. Este cerebrium que podríamos definir como la máquina total le ahorrará a usted todo lo que de enojoso pueda encontrar en su trabajo.

»En resumen, su misión consistirá en tenderse en su sitio durante las cuatro horas de su jornada laboral sin hacer absolutamente nada. Dos electrodos conectados a dos bornes energéticos de su cerebro le pondrán en comunicación con el núcleo central del cerebrium.

»E1 cerebrium mediante tomas de datos directos le planteará los problemas que surjan en nuestros planteles de fresas y su propio subconsciente los resolverá sin que usted lo advierta siquiera.

—¿Quiere usted decir que trabajará por mí de una manera total?

—Exacto pero incompleto. El cerebrium no solo suple su trabajo consciente y la aplicación de los conocimientos que guarda almacenados en el subconsciente sino que preverá incluso sus necesidades personales, sus condiciones físicas, recomendará su dieta óptima, etc… Es la máquina total.

Rizzoli seguía la explicación con la boca desmesuradamente abierta.

—…Espero que le guste su trabajo Rizzoli y… que a mis planteles les guste su nuevo ángel tutelar. Por algo le tengo a usted por el primer experto en fresas del mundo. El ambiente —siguió—, será cordialísimo. Aquí —señala una plataforma cercana—, «trabaja» el experto en injertos… y aquí el técnico en podas. Hará grandes amistades, se lo aseguro. Un día de estos llegará un peruano diplomado en ranunculáceas. Una bellísima persona. Ya lo conocerá. Lástima… que su país tenga también una balanza de pagos tan voluble.

IV

Rizzoli lleva ya dos semanas conectándose el «cerebrium» cada mañana a dos bornes de platino que el cirujano de la

colonia le ha atornillado a la base del cráneo. Mrs. Me Kingston, la esposa del americano feo, está entusiasmada con los espectaculares progresos de los planteles de fresas.

Siguen pasando los días y Rizzoli habla cada vez menos. Solo a través del cerebrium se asoma al exterior vertiendo ideas y conocimientos cuando la impertinencia de los parásitos amenaza la salud de los planteles.

Fuera de esto, no habla nada. Ha dejado demasiado corazón junto a la mu-jeruca embarazada que le busca afinando la mirada desde la otra orilla del océano.

Un día Me Kingston, este americano gordo feo con quien Rizzoli ha empezado a encariñarse entra en la casamata del cerebrium con una cartulina amarilla en la mano.

Se acerca a Rizzoli un poco temeroso. Rizzoli está mirando al techo desde su cama con los bornes en efervescencia.

—Rizzoli… buenos días. ¿Quiere acompañarme afuera un momento por favor?

Salen afuera. Al americano feo se le nota titubeante. A Rizzoli por el contrario se le ha agotado la capacidad de nerviosismo.

—Verá usted, Rizzoli…

—Dígame. Pero… ¿sucede algo? ¿Sabe ya algo concreto…? ¿Podrán venir…? Me gustaría que el niño naciese aquí ya. Pero… ¿qué le pasa…? Ha ocurrido algo. Estoy seguro… ¿Qué ha sido? ¿Es que no han concedido todavía la entrada en el país?

—Algo peor Rizzoli. Algo infinitamente peor.

Rizzoli derrumba la cabeza sobre el pecho sin una lágrima.

—Es triste, Rizzoli, pero su esposa no podrá venir. Ha entrado en un cupo de venta a Eslovenia.

—¿Quiere decir que la han comprado…?

—Exacto. Su país coqueteaba también por lo visto con los eslovenios.

Rizzoli tiene todas las palabras ahogadas en hiél. No habla.

—Lo siento, Rizzoli. Créame que he hecho lo imposible. Todo ha sido inútil. He ofrecido una suma astronómica al gobierno esloveno en todas las divisas conocidas. Inútil. Ya sabe como son estos populistas. Hacen de cualquier cosa una cuestión de humanismo propagandista.

A Rizzoli la amargura se le ha quedado colgando como una baba pertinaz en el borde de los labios.

Lentamente, abatido, sin una palabra vuelve hacia la casamata mientras el americano se aleja tras alzarse de hombros impotente.

Cuando antes de almorzar, Me Kingston pasa por el cerebrium como es su costumbre, encuentra a Rizzoli tendido todavía en su plataforma. Parece hipnotizado por el sarcasmo multicolor y centelleante de los controles luminosos, pero de su inmovilidad emana algo intangible que hiela la sangre.

Sin necesidad de buscar mucho, el americano feo encuentra un puente de contacto entre los dos bornes de platino. Es evidente que ha sido intencionado.

Con un gesto de disgusto corta el fluí-do y una diminuta pantalla donde Rizzoli llevaba sus sueños azules, se oscure lentamente.

VI

El almuerzo está en la mesa y Sara Me Kingston está retocando con afectación la mesa cuando entra su marido con el ceño fruncido.

No parece prestarla gran atención.

—¡Sara!

—Dime, Tom.

—¿Te acuerdas de Rizzoli?

—¿De Rizzoli? ¿De Rizzoli el de las fresas?

—Sí. Acaba de cortocircuitarse.

—¡Vaya con Rizzoli!

—Lo siento, Sara, pero este verano no tedrás fresas, querida. Es muy difícil encontrar otro auténtico perito en fresas en estos tiempos.

—¡Qué contrariedad! Otro verano sin fresas.

Y los dos comenzaron a almorzar un poco disgustados.

Muchas gracias por tu amable envío