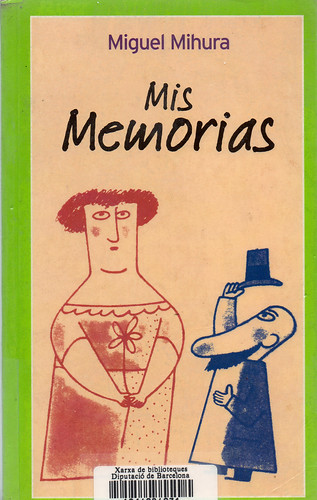

Temas de hoy, 2003. 320 páginas.

Que el título no les engañe como me hizo a mí: no se tratan de las memorias del genial dramaturgo, sino de una excusa para encadenar una serie de historias llenas del humor absurdo característico del autor sin ninguna relación con su vida.

Desde abuelos que explican a sus nietos, cuando ya son mayorcitos, lo que quiere decir patata hasta escritores que se llaman Alejandro Fernández pero firman con el seudónimo de Armando Jiménez. En el mundo de Mihura la realidad se da la vuelta y por el camino nos arranca más de una carcajada.

No todas las partes han envejecido con la misma dignidad, y el esquema de que las cosas sean lo contrario de lo habitual en ocasiones resulta repetitivo, pero en general todo se conserva muy fresco y yo, personalmente, me he sonreído con ganas ante muchas situaciones.

Recomendable. Se podrían haber entresacado muchas secciones, dejo una humorística y otra sobre la definición del humor.

para lo cual el autor, antes de ponerse a escribir, tenía que hacerse amigo de un fogonero, hablar mucho con él, tomar juntos en Venta de Baños muchísimas copas de aguardiente, viajar a su lado en la locomotora haciendo varias veces el trayecto Madrid-Alsasua, enviarle pedacitos de carbón el día de su santo y ayudarle a lavarse las manos varias veces al día.

Y gracias a esta observación constante del personaje, después salía un fogonero a escena y en vez de decir «Buenas tardes» (como hace poco, lleno de vergüenza, he oído decir a un fogonero en cierta obra teatral, de cuyo autor será mejor que no hablemos) el fogonero sacado de la realidad decía: «A las buenas tardes», que es como, en realidad, dan las buenas tardes los fogoneros.

Naturalmente que para conseguir el verismo de esta última frase —ya que por regla general un fogonero no vuelve a decir más en toda la obra— y para lograr los ensordecedores aplausos con que el público aplaudía la labor del autor capaz de llevar al teatro una frase de tal audacia y de tal realismo, el autor, en lugar de pasarse las horas muertas en la tertulia del café hablando de Calderón de la Barca, tenía que pasarse cerca de dos meses yendo a Irún en una locomotora, expuesto a miles de peligros, algunos tan graves como la mordedura de un leopardo, frecuentísima en este recorrido.

Ejemplos como éste yo podría citar a montones. Y el más curioso de todos ellos es el del sereno de la calle de la Bola.

Este sereno, que se llamaba Feliciano, era el único sereno gallego que había entonces en Madrid y, naturalmente, todos los autores le querían observar bien para sacar un

tipo semejante en sus funciones. Por las noches, en la calle de la Bola, no se podía dar ni un paso. Cientos y cientos de autores, unos ya consagrados y otros que empezaban entonces en el teatro, rodeaban al sereno vigilando sus menores gestos y tomando notas de sus más insignificantes palabras.

Desde las diez de la noche hasta las primeras horas de la mañana, la calle de la Bola estaba llena de autores, que, con unas cuartillas en la mano y un lápiz en la otra, seguían al sereno de un lado para otro. Y era tal la animación que constantemente había en la calle que varios comerciantes inauguraron churrerías y botillerías, que siempre estaban llenas, y numerosos vendedores ambulantes acudían allí para vender naranjas, gaseosas, matasuegras, molinillos de papel y triquitraques, enriqueciéndose con las ventas a las pocas semanas.

Pero eran tales las apreturas que para observar al sereno había en la calle de la Bola, y tantas las molestias, y las horas que era necesario pasar de pie, y el frío que era necesario sufrir durante noches y noches, que uno de los autores, el más rico, harto ya de tanta incomodidad, lo llevó a su casa y lo encerró en un cuarto. Y después de observarle durante tres o cuatro meses por una mirilla especialmente hecha en la puerta, consiguió incorporar al teatro español el tipo de sereno mejor observado que hasta hoy se ha sacado a escena. Aquél, al oír una voz que le llamaba «¡Pepe!», contesta «Va»; y en vez de ir, se queda hablando cachazudamente con una pareja de guardias de seguridad, a los que dice lo siguiente: «Pus yo sus digo que en Mon-forte se come un lacón con grelos como para chuparse los dedus.»

—¿Y qué es humor? —preguntó don Jenaro. Me desmayé. Esperaba esta pregunta, pero no por eso dejé de desmayarme. Aún ahora a los ochenta años cumplidos, con mi cabeza llena de canas, me desmayo también siempre que se me pregunta lo que es eso. ¿Y yo qué se? ¿Por qué ese afán de tener que explicárselo todo?

Cuando los periodistas les preguntan a los centenarios: «Y dígame usted: ¿cómo ha llegado a esa edad?» Unos contestan: «Comiendo rábanos y zanahorias.» Y otros: «Acostándome al ponerse el sol.» Y los más: «No fumando ni tomando alcohol.» Y no hay uno solo que tenga el valor de decir sencillamente: «Pues ya ve usted, hijo, suertecilla.» Que es la única respuesta un poco lógica.

Pero en aquella ocasión salí de mi desmayo y dije poniéndome coloradísimo por mi osadía:

—El humor es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero; un modo de pasar el tiempo. El humor verdadero no se propone enseñar o corregir, porque no es ésta su misión. Lo único que pretende el humor es que, por un instante, nos salgamos de nosotros mismos, nos marchemos de puntillas a unos veinte metros y demos una vuelta a nuestro alrededor contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delan-

te, como ante los tres espejos de una sastrería y descubramos nuevos rasgos y perfiles que no nos conocíamos. El humor es verle la trampa a todo, darse cuenta de por dónde cojean las cosas; comprender que todo tiene un revés, que todas las cosas pueden ser de otra manera, sin querer por ello que dejen de ser tal como son, porque esto es pecado y pedantería. El humorismo es lo más limpio de intenciones, el juego más inofensivo, lo mejor para pasar las tardes. Es como un sueño inverosímil que al fin se ve realizado.

Me subí encima del caballo. Me puse grave, solemne. Recurrí a las citas. La habitación se llenó de resplandor. Empezaron a salir estrellas. Allí, a lo lejos, se empezó a escuchar un redoblar de tambores.

—Como dijo Mark Twain: «El humor es nuestra salud. Cuando aparece en nosotros, toda dificultad se vence; todo rencor se evapora. Y la tempestad de nuestras cóleras se abren a un alegre sol.»

—¿Pero se publicarán chascarrillos baturros? —me preguntó don Jenaro.

—No —aseguré—. Lo francamente cómico no tiene nada que hacer en La Codorniz. Séneca ha dicho: «Ríete, pero sin sonreír siquiera», y Ramón Gómez de la Serna, nuestro maestro, ha ido más lejos todavía: «Ríete, pero sin sonreír siquiera», dijo en una ocasión.

No hay comentarios