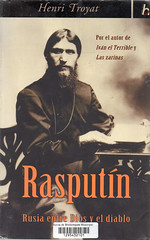

La historia de Rasputín es fascinante. Que un mujik ignorante llegara a ser una figura de confianza ya es algo extraordinario. Que además lo hiciera mientras llevaba una vida disoluta, porque para obtener el perdón es necesario pecar ya es digno de novela. Que para matarlo tuvieran que envenenarlo dos veces, dispararle varias y lanzarlo a un río helado puede parecer un colofón digno del mejor folletín, o de las películas de terminator.

Pero es que, probablemente, la cosa no acabe ahí, ya que muchos historiadores consideran que fue uno de los causantes del descontento del pueblo con los zares, que propició la llegada de la revolución rusa. No el único ni el más importante pero seguramente un clavo más en el ataúd.

El autor repasa la biografía de tan curioso personaje con bastante dinamismo, no es un ensayo sesudo sino divulgación muy entretenida o exenta de rigor. Es curioso el tono ligeramente hagiográfico del texto, que parece ensalzar por momentos a Rasputín, lo que me ha parecido divertido. Sobre todo en las páginas finales donde lo confronta brevemente con Lenin y este sale peor parado.

Muy recomendable.

Después de alojarse sucesivamente en casa de Olga Lojtiná, del periodista Sazónov, de otro amigo, Dámanski, y en unos pisos amueblados, en mayo de 1914 Rasputín se instaló en el apartamento número 20 de la calle Gorójovaya 64, no lejos de la estación de Tsárskoie Seló, lo que le venía bien para sus visitas a la residencia imperial. Situado en la tercera planta, el piso era luminoso pero modesto: cinco habitaciones y una cocina. El alquiler corría a cargo del tesoro particular del rey. La ojrana tenía orden de vigilar la casa. Cuatro agentes de paisano se turnaban constantemente, uno junto al portal y tres en el vestíbulo de la escalera principal. El portero también estaba encargado de la protección del ilustre inquilino. Los agentes del vestíbulo jugaban a las cartas para pasar el rato y apuntaban el nombre de los visitantes. De vez en cuando uno de ellos subía al tercero para comprobar que todo estuviera en orden y, a veces, el stárets le invitaba a tomar el té.

El círculo de conocidos de Rasputín se había ampliado bastante y a menudo tenía que contener el ardor de sus admiradoras. Por ejemplo, la histérica Olga Lojtiná, que había sido su amante, le acosaba con sus fervores intempestivos. Llegaba por la noche, sin avisar, se arrojaba a sus pies, le abrazaba las piernas y gritaba con voz chillona:

—¡Santo! ¡Santo! ¡Padre santo, bendíceme! ¡Quiero ser tuya! ¡Tómame, padrecito!

O, acercándose por detrás cuando él estaba sentado a la mesa, lo sujetaba por la cabeza y se lo comía a besos. Si él estaba tomando el té, se sentaba a su lado y le suplicaba, temblorosa, que le diera un sorbo o le metiera un trozo de pasta en la boca. La hija de Grigori, María, que tenía dieciséis años y vivía con él en San Pe-tersburgo, presenciaba estas escenas alucinantes y pese a creer en la santidad de su padre, consideraba que Olga Lojtiná se pasaba de la raya. La mujer, que antes vestía con elegancia, iba hecha un adefesio, cubierta de adornos multicolores y encajes. Los demás procuraban tranquilizarla. Les daba lástima, por la sinceridad de su fe en Rasputín. Se toleraba su presencia en la «corte» del maestro por caridad. A veces, cuando se tropezaba con el stárets en la calle, se abalanzaba sobre él y le besaba con ardor ante el asombro de los transeúntes. Para ella, Rasputín era la encarnación de Cristo. Y no era la única: las otras adeptas, sin mostrarse tan efusivas como Olga Lojtiná, también lo creían. Su principal razón de vivir era estar al servicio del divino profeta. Rasputín las necesitaba, sobre todo, porque estaban bien relacionadas en las altas esferas.

Seguía visitando asiduamente a Anna Virúbova y a Goloviná madre, que le introducían en los salones de la baronesa Rosen y la baronesa Ikskul, y le presentaban a políticos influyentes como el primer ministro Goremikin, el ministro de Hacienda Bark, el conde Witte, Maklákov y el príncipe Mescherski, dueño y jefe de redacción del periódico El Ciudadano. También conoció al industrial Putílov, a los banqueros Manus y Rubinstein… Hasta poco antes estos personajes se mofaban de él y le consideraban un chiflado estrafalario cuya presencia dejaba en ridículo a la corte rusa, pero a esas alturas hasta sus detractores le tomaban ya en serio. Todos sabían que para obtener el favor de Sus Majestades no había nada mejor que una recomendación del stárets.

Un comentario

Lectura entretenida y ágil, llena de detalles interesantes, así como descripciones y perfiles acertados. Creo que es un libro que gustará a cualquiera que sienta pasión por este episodio de la historia rusa y no sienta remordimientos a la hora de sacrificar rigor historiográfico por placer.