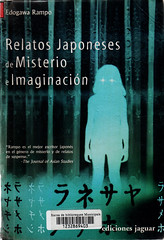

Ediciones Jaguar, 2006. 206 páginas.

Tit. or. Japaneses tales of mistery and imagination. Trad. Juan José Pulido.

Incluye los siguientes relatos:

La butaca humana

El test psicológico

La oruga

El precipicio

El infierno de los espejos

Los gemelos

La cámara roja

Los dos inválidos

El viajero con el cuadro de las figuras de tela

Hay algunos relatos simpáticos que juegan con la idea del crimen perfecto, normalmente por persona interpuesta (El precipicio, La cámara roja). En El test psicológico se usa una especie de detector de mentiras basado en el tiempo de respuesta, y ya se indica que estos resultados pueden fallar. Lo sobrenatural aparece en el último relato.

Pero el cuento que me ha sorprendido más, por su hondura psicológica y su crudeza, que lo aleja tanto en temática como en calidad del resto del libro es La oruga. Un mutilado de guerra que es prácticamente un tronco sufre junto con su esposa la maldición de su estado, en un juego de torturas psicológicas. Impresionante. Creo recordar una adaptación al cómic que se publicó en El víbora

El conjunto, con sus cambios de registro, está muy bien.

Sin embargo, en medio de aquel monstruoso rostro aún permanecían dos ojos redondos y brillantes como los de un niño inocente, unos ojos que contrastaban de forma muy acusada con la fealdad que los rodeaban. En aquellos momentos refulgían de irritación.

—¡Ah! Me quieres decir algo, ¿no es así? Espera un momento.

Cogió un cuaderno y un lapicero del cajón de la mesa, colocó el lápiz en la boca deforme y sostuvo el cuaderno ante ella. Su marido no podía ni hablar ni sujetar nada para escribir, ya que, además de carecer de órganos vocales, también había perdido los brazos y las piernas.

-¿Cansado de mí?

Aquellas palabras fueron las que garabateó con su boca el inválido.

-Ja, ja, ja! Otra vez estás celoso, ¿verdad? -se reía ella-. No seas tonto.

Pero el lisiado volvió a dar impacientes cabezazos contra el suelo. Tokiko comprendió lo que quería y de nuevo situó el cuaderno ante la punta del lápiz sujeto entre los dientes de su marido.

Una vez más, el lápiz se movió inseguro y escribió: «¿Dónde fuiste?».

En cuanto lo leyó, Tokiko arrancó el lapicero de la boca del hombre con un gesto brusco y escribió: «A la casa de Washio», y colocó la respuesta casi pegada a los ojos de su esposo.

Cuando él hubo leído el seco mensaje, ella añadió: «¡Deberías saberlo! ¿A qué otro sitio voy a ir?».

El inválido pidió otra vez el cuaderno y escribió: «¿Tres horas?». Ella sintió un nuevo arrebato de comprensión. «No sabía que hubiera tardado tanto», escribió como respuesta. «Lo siento».

Dio rienda suelta al sentimiento de lástima que la invadía, y se inclinó e hizo gestos con la mano mientras hablaba: —No volveré a ir. Nunca más volveré. Lo prometo. El teniente Sunaga, o más bien «el fardo», aún se hallaba lejos de parecer satisfecho, pero quizá se había cansado de escribir con la boca,

porque tenía la cabeza apoyada sin fuerza en el suelo y ya no se movía. I ianscurridos unos instantes, le dedicó a su mujer una mirada dura con la que sus grandes ojos dieron a entender todos sus sentimientos.

Tokiko solo conocía un medio para tranquilizar a su marido. Como las palabras y las disculpas no servían de nada, siempre que se producían esas extrañas «disputas de enamorados» ella recurría a aquel expeditivo método.

Se inclinó de repente sobre su esposo y cubrió de besos la retorcida boca. Los ojos del hombre no tardaron en mostrar una mirada de gran satisfacción y profundo placer, y después dibujó una desagradable sonrisa. Ella seguía besándolo, con los ojos cerrados para olvidar su fealdad, y, de manera gradual, fue apareciendo el deseo de burlarse de aquel pobre inválido que se encontraba en un estado de tan absoluta indefensión.

El lisiado a quien besaban con tal pasión sufrió tremendas contorsiones al verse incapaz de respirar y su rostro se deformó en una mueca extravagante. Como siempre sucedía, aquella visión excitó a Tokiko de una forma extraña.

El caso del teniente Sunaga había supuesto una importante conmoción en el mundo médico. Le amputaron los brazos y las piernas y su rostro fue reconstruido con habilidad por los cirujanos. La prensa, por su parte, también le dio una gran publicidad al caso, y un periódico llegó incluso a hablar de él como «el patético muñeco roto cuyos preciados miembros fueron cruelmente arrancados por los caprichosos dioses de la guerra».

El teniente Sunaga era, si cabe, aún más digno de lástima, ya que, a pesar de haber sufrido una cuádruple amputación, poseía un torso muy desarrollado. Quizá debido a su magnífico apetito (comer era su única diversión), Sunaga había llegado a tener un vientre brillante y prominente. Lo cierto es que aquel hombre parecía una enorme oruga amarilla.

2 comentarios

Añade Kawaidan de Lafcadio Hearn a tu lista, si no está ya en la de leídos.

Disfruté mucho de la introducción, de índole personal, que no tiene nada que ver con el resto del libro, que son relatos tradicionales (a falta de mejor definición).

Apuntado queda 🙂