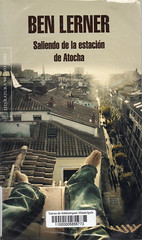

Mondadori, 2013. 200 páginas.

Tit. Or. Leaving the Atocha Station. Trad. Cruz Rodríguez Juiz.

Un joven que disfruta de una beca de escritura en Madrid malgasta su tiempo entre fumar porros en la azotea, intentar dar pena diciendo mentiras sobre su familia y escribiendo poesía a partir de deconstrucciones de Lorca.

No sé quién me recomendó la novela, pero en el propio libro hay elogios de escritores prestigiosos y premios a tutiplén. Pero al empezar a leerlo no veía yo nada de sus cualidades y pensé ¿me habrán timado?

Cierto es que en las primeras páginas encontré algunos momentos bien escritos, y que hay algunos aciertos como la descripción de la alienación lingüística que siente el autor. También el retrato de una juventud inane.

Pero ese es el problema: la inanidad de las experiencias vitales de este autor. Sus mayores problemas son ataques de ansiedad que le vienen por nada, el poco caso que cree que le hacen las mujeres (a pesar de que le va viento en popa) y que en Barcelona se olvidó de cómo se llamaba su hotel y era incapaz de encontrarlo. Coincide en el tiempo con el atentado de Atocha. Yo tenía miedo que la novela diera un giro de redención y enaltecimiento pero el terrorismo le resbala como una mala resaca. Lo que no está mal pero acabas diciendo ¡por dios, que le pase algo!

Ya es la tercera novela de joven que sufre mucho porque su vida -que está pasmosamente libre de problemas- le oprime. Y uno que ha leído los excesos de Bukovsky, que ha vivido en carnes ajenas pero próximas los estragos de la heroína, y que ve como cada día se apiña la gente en los cajeros para escapar del frío de la calle sólo puede pensar que hay que ser muy egolatra para escribir sobre semejantes ñoñerías.

Bien escrito está, la prosa es correcta. Pero que poca sustancia, dios mío.

Quería que me preguntara por mi novia, estaba preparando un discurso sobre Jane, pero no lo hizo. Nos sentamos en un muro bajo de piedra que flanqueaba el río y contemplamos el reflejo de las antorchas en el agua, al rato Isabel empezó a hablar. Al principio describió una casa o un hogar o un piso, una descripción vagamente familiar de su primer discurso en el lago, pero yo seguía sin tener claro si sus palabras aludían a una familia o literalmente a la estructura donde vivía. Ahora entendía más; mi español, a mi pesar, había mejorado de forma significativa, pero eso mismo se interponía en mi comprensión: medía el tiempo transcurrido desde la noche del lago según el progreso de mi comprensión, pero esta atención a la calidad de mi atención desplazaba el significado de lo que decía Isabel. Al final me zafé del ensimismamiento en mí mismo y llegué a captar lo que me decía, ayudado por lo despacio que hablaba. Aquel verano su hermano había fallecido —se refería a su muer-

te como si ya la hubiéramos tratado antes—, y rebuscando entre sus cosas, discos y libros, decidiendo qué llevarse cuando la familia se mudara, había encontrado una libreta, una libreta escolar, no sabía de qué curso, que tenía números escritos en todas las páginas: 1066, 312, 1936,1492, 800,1776, etcétera. Al principio no supo lo que eran, no reconoció que eran años, años importantes que probablemente su hermano había tenido que memorizar para un examen de historia y que por tanto había anotado una y otra vez, llenando con ellos toda la libreta, y se convenció de que se trataba de un complejo mensaje cifrado para ella. Isabel, que tenía dieciséis años, tendría que haber sabido que era imposible, pero se había dejado convencer y la libreta se había convertido en su posesión más preciada. Nunca intentó descifrar la clave, la cuestión no era leer el mensaje; la cuestión era mantener una conversación con su hermano, una correspondencia inconclusa. Unos meses antes de irse a Barcelona, Óscar encontró la libreta, de la que Isabel nunca había hablado con nadie aunque en realidad no la había escondido, la guardaba en una caja con otros recuerdos de infancia en el estante de arriba del ropero. De pronto se me ocurrió que no íbamos nunca a casa de Isabel no solo porque en mi piso tuviéramos más intimidad, sino porque probablemente quería mantenerme alejado de sus compañeros de piso y reservarse la cama solo para Óscar. Óscar le preguntó por qué tenía una libreta plagada de fechas y esa fue la primera vez que Isabel se permitió comprender que, de hecho, eran años. Se enfadó con Óscar por destruir su fantasía y le gritó y se echó a llorar, y luego le contó toda la historia y lloró y lloró como si solo entonces, tantos años después del accidente, se enfrentara plenamente a la muerte del hermano

No hay comentarios