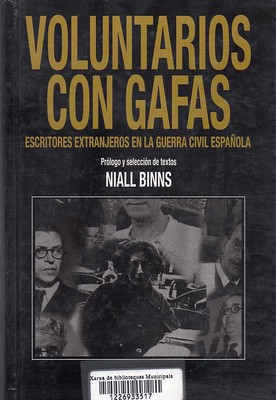

Mare Nostrum, 2009. 542 páginas.

Creía que era un ensayo acerca de los escritores e intelectuales que participaron de alguna manera en la guerra civil española, pero es una colección extensa de textos que se escribieron para apoyar a uno u otro bando del conflicto (en su mayor parte apoyo a la república).

Cada texto viene antecedido por una biografía del autor que es, en general, lo que más me ha gustado del libro. También el incluir diferentes puntos de vista, autores fascistas que apoyaban la causa de Franco que, aunque son minoría, también existieron y es interesante leerlos (aunque, como es mi caso, estés en las antípodas ideológicas). Especialmente curiosas son los que comprometidos con un bando denuncian el comportamiento del mismo. Gente de izquierdas que critican cómo se están haciendo las cosas y gente de derechas, católicas, que no ven muy cristianas las actitudes del ejército golpista.

Los textos, en general, no son para tirar cohetes. En muchos casos panfletos propagandísticos sin más valor que el coyuntural, aunque hay algunos que están bien e incluso se han mantenido como clásicos hasta ahora (pienso, por ejemplo, en Masa, de Vallejo). En conjunto es una lectura estimulante. Dejo muestras de textos y de biografías, que son lo mejor.

Mijail Koltsov

(Kiev, 1898-Moscú, 1940)

Corresponsal de Pravda, consejero del gobierno republicano y considerado “el hombre de Stalin” en España, el brillante y carismático Koltsov llegó al país en agosto de 1936 y no volvería a la Unión Soviética hasta noviembre del año siguiente. La experiencia española lo transformó. Gustav Regler, que lo había visto en Moscú en la primavera del 36, lo encontró relajado y feliz, cuando volvió a encontrarlo en octubre de ese año en Madrid. “Es un sueño”, le decía al alemán.

Diario de la guerra española, publicado en Moscú en 1938, reescribe los reportajes de Koltsov. En los momentos más intensos del libro -como la descripción de Madrid en vísperas del ataque franquista, después de la huida del gobierno de Largo Caballero-, la apasionada implicación del periodista crea algunas de las páginas más memorables escritas durante la guerra, cargadas de frustración, indignación y esperanza. Con una curiosa licencia imaginativa, Koltsov introduce en su libro las peripecias de un inventado comunista mexicano, Miguel Martínez, que sirve como un alter ego para hablar de ciertas experiencias no oficiales de sus días en España, que no aparecieron en los reportajes. Sin embargo, Koltsov nunca deja de hablar como un buen hombre de partido. Escandalizado por la falta de disciplina, critica el caos y la improvisación de la República, así como la incapacidad de los españoles de mantener en secreto los planes militares, y comparte la obsesión estaliniana con la amenaza trotskista, hasta tal punto que en junio de 1937, después del arresto de Andreu Nin y otros dirigentes del POUM, afirma sin vacilación que éstos coordinaron el espionaje con la aristocracia y la Falange.

Un mes después, en su discurso en el Congreso de Escritores Antifascistas, ofreció una inquietante defensa de “las medidas firmes y despiadadas de nuestro Gobierno con los traidores, los espías y los enemigos del pueblo”. Hay gente, reconocía, que piensa que “no debemos nosotros, aunque seamos buenos patriotas soviéticos, pero también trabajadores de la pluma pacífica e inofensiva, dejar todo esto a los órganos inflexibles del Poder y nosotros mismos estar al margen de estas cosas, no inmiscuimos en estos asuntos, o al menos callarnos, no hablar de ellos en voz alta en las páginas de nuestra prensa. No, colegas y camaradas. Es para nosotros una cuestión de honor. El honor de los escritores soviéticos está en encontrarse en las primeras filas de la lucha contra la traición, contra todo atentado a la libertad y a la independencia de nuestro pueblo. Nosotros sostenemos y estimamos a nuestro Gobierno, no solamente porque es justo y conduce al país a la abundancia y a la felicidad. Nosotros lo estimamos también porque es fuerte, porque su mano no tiembla al castigar al enemigo”. En el Diario publicado en Moscú, se elimina este pasaje, quizá por censura de las autoridades, pero más probablemente por la inquietud del propio Koltsov, que veía cómo muchos de los soviéticos que habían estado en España se iban convirtiendo en víctimas de la paranoia de Stalin.

Cuando el libro se publicó en el otoño de 1938, fue recibido con elogios, y Stalin llegó a invitar a Koltsov a su palco en el Bolshoi para felicitarle. El día 10 de diciembre, se le informó al escritor que había sido elegido miembro de la Academia de Ciencias. Dos días después, fue detenido. Sería fusilado el día 2 de febrero de 1940 y enterrado en una fosa común.

Gabriela Mistral

(Vicuña, 1889-Nueva York, 1957)

Mistral mantenía una relación sumamente difícil con España. Había ejercido de cónsul de Chile en Madrid a partir de 1933, pero tuvo que abandonar el puesto en octubre de 1935, cuando se divulgó en la prensa chilena -y, poco después, en la española- los contenidos de una carta personal en la que hablaba en términos extraordinariamente negativos de esos años que había pasado en medio de un pueblo “indescifrable”, “hambreado y sin ímpetu de hacerse justicia”, analfabeto, “inconexo: hoy republicano, mañana monárquico felipista; pueblo en desprecio y odio de todos los demás pueblos”, envidioso, desorganizado, “de pésima escuela”, sin higiene y con un “mujerío” y un campesinado de una “fantástica” falta de inteligencia. Asimismo, en la misma carta, habló pestes de los políticos republicanos que peroraban sobre “leyes agrarias tremendas y fabulosas creaciones de escuelas y de Códigos de trabajo perfectos” sin cumplir sus promesas. Eran, decía (señalándolos con nombres y apellidos), “fofos, gentes sin columna vertebral, hablantines, amigos de lucir”. Iguales o peores, decía, eran los reaccionarios de “pura derecha hedionda, de evidente índole monárquica” que llegaron al poder en 1934 y que habían vuelto a “la España de siempre: sin vistas al siglo ni a Europa, cerrada a toda democracia, laxa, mortecina, madre del privilegio, productora de soldados y curas hasta lo infinitesimal”. Mistral salvó de su crítica sólo al País Vasco (“¿pero cuándo fue español el vasco?”) y a Cataluña (“tiene razón, tiene élan, está vivo, ha vuelto la espalda al sepulcro de Castilla”), así como a unos pocos intelectuales como Valle Inclán, Azaña, tal vez Unamuno y una joven generación “finísima, selecta” de escritores que “tienen hecha dentro de ellos una rectificación de la España en andrajos y en ira universal”.

La hermana enfermera se apresuró a responder:

-Es el ruido del tranvía.

Respiró, aliviado:

-Ahora el tranvía se oye de un modo distinto.

He visto sacar torsos partidos de entre los escombros; una hora antes, los niños habían estado jugando allí. Y las madres, de pie junto a ellos, habían contemplado el horror. En Jaén, una madre encontró una mano de su hijita pequeña. La reunió con el torso y empezó a buscar la cabeza. ¿Qué más hay que decir de esto? ¿Que la gente teme pasar las noches en las ciudades? ¿Que pasa las noches en los campos? ¿Que el hombre ha sido condenado a llevar una vida de animal? ¿Que en las cuevas de Cartagena han parido ocho mujeres? ¿Que los ancianos se esconden en las alcantarillas? La muerte atraviesa el país. Cuando aparece sobre la ciudad, los perros, llenos de miedo, se esconden bajo los bancos. En el Jarama, la tierra está calva. Pasará mucho tiempo antes de que renazcan, allí, aquellas flores de rabioso color amarillo. Por la noche, los hombres vagan en la oscuridad. El aullido de las sirenas se hace insoportable: parece una voz humana. Las mujeres humildes hacen largas colas, esperando un pan. Cuando los habitantes de Málaga tuvieron que huir a Almería, pasaban sobre ellos los aviones. Una mujer gritó:

-¿Dónde está mi niño?

Le daban un niño. No era suyo, ella no tenía hijos; el horror la había enloquecido. Sonrió la criatura. A su verdadera madre jamás la encontrarían.

En esa casa rosada vivía una anciana. A su hijo lo mataron de un tiro en Pozoblanco. En la pared, alguien escribió con carbón:

Es mejor morir de pie que vivir de rodillas.

La frase ha hecho fortuna en la prensa y no cuadra bien con la ropa lavada de los niños, que se seca en el balcón, ni con las vulgares penurias caseras de la vieja. Y, sin embargo, es verdad. Recuerdo el cadáver de un italiano: mejillas moradas, sangre coagulada, mirada vidriosa en los ojos turbios. En su libreta, había apuntado, entre citas y dichos del Duce:

¡La guerra es muy alegre!

Se había criado en un mundo en que los hombres prestigiaban el robo, la violencia y la destrucción. Satisfecho de sí mismo, decía ser cría de lobo, de la loba de Roma. Había venido a España para divertirse. Cual lobo recorría un país ajeno, asesinando y robando. Ahora estaba ahí tendido, la cabeza semienterrada en la pelusa verde de la tierra.

La guerra es una cosa cruel, maldita. En otra época, una dama de corazón tierno escribió una novela: ¡Abajo las armas! Los europeos liberales se entusiasmaban al leer la obra -entre una guerra y otra—. Hoy decimos:

¡Arriba las armas! ¡Vivan las escopetas viejas!

Con ellas repelieron la muerte los trabajadores y los campesinos de España, en el verano pasado. ¡Vivan los aviones y los tanques de rsta primavera singular! Significan la victoria de la vida. España no quería vivir de rodillas. Lucha por su derecho a vivir de pie. Vasta y magnífica es la vida. Así se la siente, con mucha fuerza, aquí, junto i la muerte. Pero más vasta y magnífica es la dignidad que ilumina la existencia humana, tan preciosa que, en comparación, la vida misma de los hombres pierde valor.

En julio de 1914, muchos guías espirituales de la humanidad, sumidos en la desesperación, obedecieron como tontos la voz de mando de los sargentos. La nueva generación aguarda aún, echada a los pies de la Historia y moviendo con torpeza sus débiles miembros de cuando en cuando. En julio de 1936, maestros alemanes, obreros metalúrgicos parisienses, estudiantes croatas, labradores de Ohio, polacos, mexicanos, suecos, vinieron a España a ayudar a sus hermanos. Pasando con dificultad por entre los escombros, se me acercó un hombre que me dijo:

-Nos conocemos de Bratislava.

Era uno de los héroes de Floridsdorf, que había llegado hasta la frontera checoslovaca con su arma al hombro. Había salvado su vida en las revueltas de los alrededores de Viena y ahora volvía a arriesgarla por la felicidad de la remota Andalucía.

“¡Dios mío, la guerra aun en la hipótesis menos triste es siempre cosa tan terrible e inhumana! ¡El hombre que busca al hombre para matarlo, para matar el mayor número posible, para hacerle daño a él y a lo que le pertenece, con medios cada vez más poderosos y mortíferos! ¿Y qué decir cuando la guerra es entre hermanos?”8 La introducción del mito de la guerra santa en los conflictos que padece actualmente Europa sería una calamidad irreparable. En materia de religión, por crear aquí heridas morales y resentimientos incurables, por favorecer allí una alteración interna, una como islamización de la conciencia religiosa, el mito asestaría contra el cristianismo sus más recios golpes. Y por un efecto inevitable de la miseria humana, ¿qué haría sino multiplicar doquiera el sacrilegio?

¡Líbreme Dios de pronunciar aquí una sola palabra que pueda herir a una sola alma de buena fe! En España tengo amigos en los dos campos; sé que sufren en carne viva y que una palabra basta para exacerbar su sufrimiento. He recibido cartas insultantes de hombres que se escandalizan de que no se tenga a su guerra por guerra santa: me importan poco. Pero he recibido también cartas de dolor y éstas me han traspasado. Con todo, lo que es, es. Sacrilegio en el sentido más estricto de la palabra, sacrilegio que insulta a Dios en lo que le está consagrado físicamente en cierto modo y por un acto expresamente dirigido contra él; o sacrilegio en sentido más espiritual y no menos grave, sacrilegio que insulta a Dios en lo que su amor ha hecho suyo y con un acto cargado de desprecio hacia él; es sacrilegio horrible degollar sacerdotes -aunque “fascistas”, son ministros de Cristo— por odio a la religión y es otro sacrilegio horrible también, degollar pobres -aunque “marxistas”, son el pueblo de Cristo- en nombre de la religión. Es sacrilegio patente quemar las iglesias y las imágenes santas a veces con furor ciego, y a veces, como en Barcelona, con frío método anarquista y rabioso espíritu de sistema; y es otro sacrilegio -de forma religiosa- cubrir a los soldados musulmanes con imágenes del Sagrado Corazón para que maten santamente a hijos de cristianos9 y pretender alistar a Dios en las pasiones de una lucha que considera al adversario indigno de todo respeto y de toda piedad. Es sacrilegio profanar los lugares santos y el Santo Sacramento, dar caza a todo lo que está consagrado a Dios, deshonrar y atormentar religiosas, exhumar cadáveres para entregarlos al escarnio, como se ha visto en los días de tinieblas que siguieron inmediatamente al desencadenamiento de la guerra; y es sacrilegio fusilar cientos de hombres para festejar el día de la Asunción, como en Badajoz, o aniquilar bajo las bombas de los aviones, como en Durango -pues la guerra santa odia con más ardor a los creyentes que no la sirven que a los infieles- a las iglesias y el pueblo que las llenaba y los sacerdotes que celebraban los misterios; o, como en Guemica, a una ciudad entera con sus iglesias y sus tabernáculos, segando con ametralladora a la pobre gente que huía.10 Los horrores rojos, con lo que han revelado de salvajismo humano, han sido tema de muchos relatos; y el número de los crímenes y de las exacciones debidas a la histeria de las masas y a los actos individuales de violencia es sin duda todavía mayor de lo que se imagina. Comienzan a llegar los testimonios del terror blanco y lo que se sabe ya hace pensar que alcanza un nivel de crueldad y de desprecio hacia la existencia humana de rara elevación. Pues bien: en nombre de la guerra santa, el terror blanco se realiza bajo los signos y estandartes de la religión, la cruz de Jesucristo brilla como un símbolo de guerra sobre la agonía de los fusilados; y ni el corazón del hombre ni su historia pueden soportarlo. Un hombre que no cree en Dios puede pensar: bien mirado, es el precio de la vuelta al orden; tanto monta un crimen como otro. Un hombre que cree en Dios sabe que no hay desorden peor; es como si los cristianos hiciesen pedazos sobre la cruz los huesos de Cristo que no pudieron tocar los verdugos del Calvario.

Nadie piensa en comer. Una emoción desconcertante cae hacia el fondo de las copas.

-Guillén, habla; que hable Mancisidor y Juan Marinello, que hablen los que puedan decir alguna cosa.

Y hablar no es hacer un discurso, sino simplemente hablar, dejar ir las palabras.

Paseo por la plaza, donde canta la fuente su canción viva y ríen los niños. Un hombrecillo me aborda:

-¿Usted también es escritor?

Debe sorprenderle la estatura, la calvicie, tal vez el que no lleve chaqueta y vista sencillamente una camisa sin mangas, lo que no está bien en un escritor, en un hombre que él supone tal vez alto, tal vez más alto que el resto de los mortales.

Acosado entre las dos manecillas que el labriego pone delante de mí, dudo de mí mismo, dudo de mi sinceridad, dudo de que sea un escritor o simplemente un hombre que escribe. Pero no quiero defraudar al aldeano, y con una palabra de evasión absuelvo la respuesta.

¡Pobre camarada! Caminando en silencio lo sigo hasta su casa; una casita limpia de campesino limpio. Una casita donde en las paredes están frescos los rastros de las imágenes que permanecieron colgadas durante años a la cabecera del lecho y que han debido desaparecer cuando el lecho se quedó vacío.

La luz de la tarde aclara con suavidad la alcoba, y el hombre me hace mirar hacia un rincón.

-Vea usted; mire esa cuna: en ella nació mi hijo.

Un temblor frío como los sollozos de ese hombre que no llora, me sacude la espina dorsal.

-Cuando mozo, mi hijo dormía en esta cama. Yo le enseñé a trabajar, a ser bueno ¡y a mi hijo me lo mataron! y usted, si es escritor, tendrá que contarlo, tendrá que decir que a mi hijo me lo mataron, tendrá que decir lo que hacen con nosotros, lo que pasa acá en España.

Mensaje tremendo, el de este viejo suma uno más, apenas uno sobre todos los que caen desde todos los rincones.

Me he quedado solo en ese cuartito lleno de rastros, de cositas humildes, de claridad, y el viejo regresa con un conejo, con el último conejo sobreviviente y como no tiene nada más que dar que un conejo, se empeña en que me lo lleve a Madrid.

-No, buen hombre -lo rechazo-, pueden venir días peores y usted necesitará su conejo, y tal vez entonces se acuerde de mí, de su camarada.

El camarada labriego se queda velando con su pena el rincón solitario donde se crió el hijo, ese hijo que le asesinaron de mala manera.

Pero digo pena y rectifico.

Frío, cortante, seco, el dolor de ese hombre de la tierra parda y de los árboles mudos, penetra en la sensibilidad como el filo de una daga y la secciona. ¿Por qué llorar? Los matadores no lloraron cuando asesinaron al muchacho, no lloró su hijo cuando las balas derribaron sus dieciocho años de ilusión. No, ya no llora nadie. No podrían llorar.

Pero en la plaza de Minglanilla están ocurriendo otras cosas; en la Plaza están entendiéndose los hombres de todo el mundo con la gente del pueblo.

Una escritora inglesa pasea del brazo de una aldeana y las dos lloran y se comprenden; se comprenden a través de la elocuencia de las lágrimas.

Cuando abandonamos el pueblo, la escritora inglesa saluda con el puño en alto y la aldeana le responde no con el puño, sino con los brazos, con el corazón.

Le responde elevando hacia lo alto del cielo límpido el cuerpecito menudo de su hijo que patalea y alboroza como un Jesús moreno, que podría ser el Jesús de Minglanilla.

La razón misma de la lucha se pierde pronto en un ambiente como aquél. La guerra carece de sentido porque sólo se puede justificar pensando en el bien común, en el bienestar de los hombres; y en la guerra los hombres pierden su valor. En un país donde la gran mayoría de la gente pobre es campesina, el objetivo de la extrema izquierda debería ser la mejora de las condiciones de los campesinos. La redistribución de la tierra fue quizá al principio el asunto principal de aquella guerra, pero los campesinos de Aragón, tan pobres y tan espléndidos en su orgullo a pesar de las humillaciones sufridas, no eran más que objeto de curiosidad para los milicianos. Aunque no hubo insolencias, daños, ni brutalidad —al menos yo no las vi, y sé que el robo y la violación eran crímenes capitales en las milicias anarquistas-, entre las fuerzas armadas y la población civil se abría un abismo tan grande como el que existía entre pobres y ricos. Aquella profunda división se notaba en el comportamiento de ambos grupos: uno bastante humilde, sumiso y tímido; el otro, seguro de sí mismo, fuera de control y condescendiente.

Uno va de voluntario, pensando en el sacrificio, y se encuentra con una guerra que parece una guerra de mercenarios, sólo que mucho más cruel y con menor respeto humano por el enemigo. Podría decir mucho más sobre el tema, pero debo limitarme. Al haber estado allí, ahora oigo y leo todo tipo de comentarios sobre España, pero no puedo nombrar a una sola persona, a excepción de usted, que se haya expuesto a la atmósfera de la guerra civil y la haya resistido. ¿Qué me importa que sea usted monárquico, discípulo de Drumont? Me siento mucho más cerca de usted que de mis camaradas de la milicia de Aragón, y sin embargo yo les quería.

También comparto lo que usted dice sobre el nacionalismo, la guerra, y la política exterior francesa tras la guerra. Yo tenía diez años cuando lo de Versalles, y hasta entonces había sido tan patriota como cualquier niño en tiempos de guerra. Pero el deseo de humillar al enemigo derrotado me pareció tan detestable entonces (y en los años siguientes) que me curé de una vez y para siempre de aquel tipo de patriotismo inocente. Sufro más por las humillaciones que causa mi país que por las que recibe.

Me temo que le he molestado con una carta muy larga. Sólo reiteraré mi mayor admiración por usted.

Mlle. Simone Weil.

3 rué Auguste-Comte, Paris (VI)

P.D. He escrito mi dirección sin darme cuenta. Supongo que tiene usted mejores cosas que hacer que contestar cartas. Y en todo caso me voy a Italia durante un mes o dos, y si me enviase una carta suya podría quedar detenida en cualquier sitio.

No hay comentarios