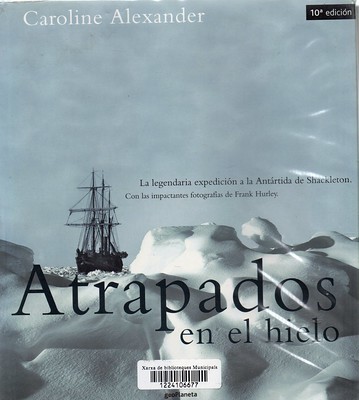

Planeta, 2005. 224 páginas.

Tit. or. The Endurance. Trad. C. Boune y P. Elías.

Aprovechando el reciente descubrimiento del Endurance leo este libro de mi admirada Caroline Alexander sobre la expedición de Shackleton que, aunque fracasó en su propósito, consiguió volver sin que muriera ninguno de sus expedicionarios.

La historia es tremenda. El Endurance quedó atrapado entre los hielos y no había manera de volver de un sitio inhóspito y alejado de toda la civilización en un tiempo en el que era imposible comunicarse por radio. Pero se echaron el mundo por montera y fueron haciendo lo más inteligente (y terriblemente duro) para poder regresar sanos y salvos.

En todo esta hazaña destaca la capacidad de liderazgo de Shackelton, que ya a la hora de conformar el equipo buscaba gente no sólo capaz sino que tuviera buen carácter, a su optimismo incurable, a que siempre ponía a la marinería por delante de los oficiales, y a que cuidaba de su gente y se ganó su respeto.

En varias ocasiones estuvieron a punto de no conseguirlo, pero la tenacidad y resistencia vencieron todos los obstáculos y consiguieron llegar a un puesto ballenero. El libro tiene, además, muchas de las fotografías que se hicieron en la expedición, que son impresionantes.

Muy bueno.

Dos horas después del desayuno llegaron a una cadena de cinco riscos que, como dedos rechonchos de una mano alzada, se elevaban ante ellos. Las quebradas entre los riscos parecían ofrecer cuatro pasos a la tierra que había detrás. Encaminándose hacia el más cercano, el más meridional de éstos, Shackleton fue delante, cortando escalones en la ladera con la azuela. Así se acercaron a la cumbre.

«La vista era decepcionante —informó Shackleton—. Miré por un escarpado precipicio hacia un caos de hielo resquebrajado cuatrocientos cincuenta metros más abajo. No había modo de bajar». Un risco les impidió cruzar al siguiente desfiladero y no les quedó más remedio que volver a descender por la larga pendiente que habían tardado tres horas en subir.

Deseosos de recuperar el terreno perdido, iniciaron sin dilación el ascenso por el segundo risco y se pararon sólo para comer a toda prisa. Pero al llegar al «desfiladero» se desilusionaron de nuevo.

«Nos encontrábamos entre dos gigantescos riscos negros que parecían haberse abierto paso hacia arriba a través de su cubierta de hielo… —escribió Worsley. Ante nosotros se hallaba la cadena Allardyce, un pico tras otro, coronados de nieve y majestuosos, centelleando a la luz del sol. De sus flancos surgían magníficos glaciares, nobles a la vista, pero que, como nos dimos cuenta, amenazaban nuestro avance».

Cansados, entumecidos, se batieron en retirada, bajando de nuevo, y pusieron sus esperanzas en el tercer desfiladero.

«Cada uno de los sucesivos ascensos era más empinado que el anterior —anotó Worsley— y ése, el tercero, que nos llevó a unos mil quinientos metros sobre el nivel del mar, nos dejó extenuados». Llegaron a la cima de la tercera quebrada a las cuatro de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse, dejando paso al frío de la noche. Pero abajo la perspectiva no era mejor que desde las demás quebradas. Como señaló Worsley, todos los esfuerzos de la tarde habían sido en vano. Llevaban unas treinta horas caminando y el cansancio les había dejado entumecidos. Sin embargo, diríase que no se les ocurrió acostarse para descansar, o simplemente rendirse. Shackleton sabía que sus dos compañeros no se arredrarían ni se quejarían. Por su parte, ellos sabían que él continuaría buscando un camino e iría a la cabeza del grupo hasta llegar al límite de sus fuerzas. Durante todas las largas horas de caminar a trompicones formaron una fuerte y resueltamente leal unidad.

Ahora, al mirar hacia el desfiladero situado más al norte, el último, vieron el modo de bajar y, sin dilación, deshicieron el camino y cobraron ánimos para un cuarto ascenso.

Al pie del último desfiladero encontraron un enorme abismo de unos sesenta metros de profundidad que el viento había tallado en la nieve y el hielo, un espeluznante recuerdo de lo que eran capaces de hacer los vendavales a esas alturas. Lo rodearon con cautela e iniciaron el ascenso de una escarpada pendiente de hielo que subía hacia la última quebrada. A sus espaldas, una espesa niebla se posaba sobre la tierra y lo ocultaba todo. Subieron a la cima del puerto y observaron el paisaje, mientras unas volutas de niebla empezaban a envolverlos. Tras una caída en picado, la tierra empalmaba con una larga cuesta de nieve, el pie de la cual se hallaba enmascarado por la bruma y la creciente oscuridad.

Según Worsley, Shackleton dijo: «No me gusta nada nuestra posición». La noche se cerraba y corrían el peligro de congelarse a esa altitud. El jefe guardó silencio unos minutos, reflexionando.

«Tenemos que arriesgarnos —comentó por fin. ¿Estáis dispuestos?».

Pasaron la cumbre y emprendieron el penoso descenso. Shackleton tajaba puntos de apoyo para los pies y, así, avanzaron centímetro a centímetro. Al cabo de media hora apenas habían recorrido noventa metros y habían llegado a la cuesta de nieve. Shackleton volvió a meditar sobre su situación. Sin sacos de dormir y con harapos por ropa, no sobrevivirían a una noche en las montañas, de modo que detenerse resultaba imposible. Atrás no había esperanzas de encontrar un camino, por lo que no podían regresar. Debían continuar. Lo que les impelía en todo momento era el miedo a un cambio de tiempo.

«Bajaremos deslizándonos», dijo Shackleton por fin, según Worsley. Echaron la cuerda para abajo, se sentaron, uno detrás del otro, rodeando el cuerpo del de delante con brazos y piernas, Shackleton al frente y Crean detrás, y, con un impulso, bajaron hacia el pozo de oscuridad de abajo.

«Parecía que nos arrojábamos al espacio sideral —escribió Worsley—. Se me pusieron los pelos de punta y de pronto sentí como un resplandor ¡y supe que estaba sonriendo! ¡Me divertía! Grité, entusiasmado, y vi que Shackleton y Crean también gritaban».

No hay comentarios