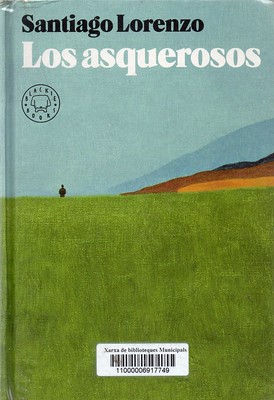

Blackie books, 2018, 2019. 222 páginas.

Tras atacar a un antidisturbios con un destornillador, Manuel se esconde en un pueblo de la españa vaciada. Allí sobrevive como puede adaptándose al medio y con alguna entrega de comestibles que le envía periódicamente su tío. Hasta que su remanso de paz se ve invadido por unos nuevos habitantes.

Ya se han comentado aquí otras novelas de Lorenzo: Los huerfanitos (pensaba que había comentado también ‘los millones’), pero con esta es con la que el autor pegó el petardazo y no acabo de entenderlo muy bien porque es la que menos me gusta de las que he leído. Por sacar los defectos rápido y dejarlos de lado es demasiado explicativa, podría haber sido más corto y hubiera ganado intensidad.

Supongo que ha gustado por la crítica feroz a esos domingueros que son una caricatura de la sociedad moderna, basada en un postureo que nos aleja cada vez más de lo real, pero a mí, particularmente, me suelen parecer lamentos quejicas con los que no sintonizo.

Y esto nos aleja de lo que sí me parece el alma del libro y que se esconde entre tanto accesorio: el progresivo alejamiento de la humanidad de una persona, que rompe los mínimos lazos afectivos en una deriva que nos puede parecer trágica o triste, pero no indiferente.

Bueno.

La madriguera en la que Manuel plantó pica no era así como muy atractiva. Pero él tendía a ver acogedor el alrededor en el que cayera. Propendía a la conformidad con el entorno, sin importarle sus notas escópicas o ambientales. Eso que se ahorraba en decoración, atrezo y luminotecnia. Funcionaba de cámara para adentro, por lo que el aspecto del plato le era de relevancia muy relativa. La vetusta casa nueva ofrecía además algo insólito para él: sitio. Qué de metros, cuadrados y cúbicos. Manuel corría a veces por el pasillo, solo para ver cómo era hacerlo bajo techo propio. Siempre había una estancia más de lo que recordaba, en su recuento mental de habitaciones.

Vivir varado en Zarzahuriel debía de tener sus débitos, sus incomodidades y sus sevicias. Pero mejor aquello que estar donde los teleoperadores, trabajando a favor de que a un ciudadano comunitario le sorbieran el dinero por la vía de la fraudulencia descarnada. Mejor aquello que estar en su pieza de la calle Montera, desechando la idea de meter en casa alfombras demasiado gruesas para no tener que ir dando con la cabeza en el techo. Y como recordaba Montera, recordaba su portal, mucho antes que la cajita en la que moraba. Recordaba su cámara de vídeo, mucho antes que sus apliques. Recordaba el poco de rojo que punteó el cuello del antidisturbios, mucho antes que nada. Qué bien se estaría sin esas sombras paseándose por las cercanías. Preferir no pensarlo, optar por no.

Para ahuyentar malos presagios, se arremangaba y se entregaba al trajín acondicionador. Así, a la par que se calmaba, hacía por restar hostilidad al hábitat en el que quizá pasaría algún tiempo. Barrió los suelos y las paredes, que echaban el telón de su mugre de años. Previó que alguien viera su coche a través de la verja, quién sabe. Le enguarró los cristales y le rayó someramente la pintura para que pareciera abandonado. Recolocó tejas sueltas, dragó el canalón.

Subido a la cubierta, evitando resbalar, cayó en la cuenta de que si un día tenía un percance en el desierto Zarzahuriel (fractura de muñeca, quemadura de tercer grado, intoxicación por excesiva pureza del aire), más le valía tener el móvil cerca. Lo usaría para llamar por vez primera. No hacerlo significaría la muerte, como la de la jirafa caída sobre un costado, imposibilitada para levantarse por sus propios medios cuando ha sido derribada. Y luego, ya lo mandarían a la cárcel. Pero vivo, al menos. Debía permanecer pegado a su móvil como un reo a su pulsera.

A mediados de agosto, a la vera de la ermita, Manuel reparó en un árbol. Así se manifestaba su escaso apego a la entrañable poética campestre. Para él no había robles, fresnos o encinas, y mucho menos cantuesos o escaramujos, términos de raigambre terruñera que parece que hay que pronunciar con voz de mula. Para Manuel había árboles, arbustos, hierba de esa amarilla, hierba de esa de la otra. La lírica agreste no le interesaba nada, como al crío que dibuja un avión no le interesa ni la aeronáutica, ni la química del papel, ni la física del bolígrafo ni la filosofía de la estética. Nunca me habló de la dimensión ecosófica, ni geórgica ni telúrica de su estancia. Se limitaba a estanciar.

Sí supo ver, sin embargo, que del ejemplar con el que acababa de toparse a la sombra del templo colgaban ciruelas. Con mi ayuda dedujo, agrónomo él, que aquello era un ciruelo. Estaban bien ricas, y durante un mes dispuso de fruta gratis. Luego le siguieron las uvas de la parra, que para entonces ya estaban negras y dulces como bombones.

A Manuel, que conocía sus limitaciones, le parecía una fantasmada pretender alimentarse de los frutos del campo. Le sonaba a anuncio de mermeladas muy caseras. Todo este convoluto de lo verde le pillaba así como apartado. Ahora bien, lo que veía tragable se lo comía a bocados.

Lo mismo le pasaba con la idea de cultivar algo para sacar jamada. Le olía a niñería, a alarde agro-pop y a revista de tendencias. Tenía el microfundio de la casa, su cancha de terreno anexo. Pero de nada le valía, porque poseía aún menos destrezas hortícolas que semillas para soterrar. Era capaz de alinear el amperio y el ohmio para sacar chispas de una tableta solar. Ahora bien, lo del surco y la lechuga asomando la gaita, pues no lo situaba.

No hay comentarios