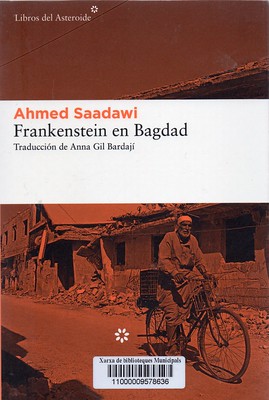

Libros del Asteroide, 2019. 330 páginas.

Tit. or. Frankshtayn fi Baghdad. Trad. Anna Gil Bardají.

Tras un terrible atentado un trapero recoge fragmentos de cuerpos que junta, como alucinado, cerca de su casa. Cuando vuelve para deshacerse de los restos han desaparecido, y un extraño ser venido a la vida se dedica a recorrer las calles de Bagdag y a impartir una particular forma de justicia.

Me han gustado mucho el retrato de los personajes, la vieja que sigue esperando la llegada de su hijo y se comunica con un santo, el trapero que vive de manera miserable pero lleva adelante su negocio y el periodista que aspira a convertirse en su jefe sin darse cuenta del espacio que los separa. Y muchos otros personajes secundarios.

Pero la trama, pese a que la idea es poderosa, se me hizo larga y poco interesante, apenas un pequeño hilo para juntar, como un frankenstein literario, las vidas de los pobladores de este libro.

Está bien.

El cielo estaba nublado y presagiaba fuertes lluvias. Los obreros formaban una larga cola en la acera frente a la iglesia armenia, un edificio blanco y suntuoso, con robustos campanarios decorados con enormes cruces. Algunos contemplaban la iglesia en silencio, otros fumaban, charlaban, tomaban té y galletas en los numerosos puestos que se extendían por la amplia acera, o comían nabos en vinagre o baklavas comprados a los vendedores ambulantes. Esperaban un coche que transportara jornaleros y capataces a alguna construcción o derribo. Un poco más allá, en la misma acera, estaba la parada de los microbuses Kia o Koster que cubrían las líneas de Karrada y de la Universidad Tecnológica. Y en la acera de enfrente, escenas similares: coches aparcados, puestos y tenderetes de cigarrillos, dulces, ropa interior y otras cosas. Un cuatro por cuatro de color gris metalizado se detuvo. Los trabajadores sentados en el suelo se levantaron y, cuando se disponían a subir, el coche estalló. Nadie sabía qué había pasado. Sucedió en una fracción de segundo. Los que no resultaron heridos, por hallarse lejos del coche o por otras razones —como la de estar protegidos por otros cuerpos, o encontrarse detrás de los coches aparcados o en alguna de las callejuelas que desembocaban en la calle principal—, percibieron la explosión —no solo ellos, sino muchos otros: los empleados de las oficinas del edificio adyacente a la iglesia armenia o los conductores más alejados— al ver la inmensa nube de humo y llamas que devoraba los coches y los cuerpos a su alrededor, cortaba los hilos eléctricos y asfixiaba a los pájaros. Cristales rotos, puertas abatidas, paredes resquebrajadas, techos hundidos en varias casas antiguas del barrio de Batauín, y otros daños menos visibles, todo ello en un instante.

Hadi observó la escena. El alboroto había cesado y la gran nube de humo empezaba a difuminarse, dejando entrever finas columnas de humo negro que se elevaban de los coches en llamas, además de infinidad de pequeños fragmentos de objetos calcinados esparcidos por la acera. Los coches de policía llegaron enseguida y acordonaron la zona. Había heridos que gemían y cuerpos abrazados, amontonados en la acera, ahora cubierta por una capa roja y negra.

Hadi aseguraba que, cuando llegó al lugar de los hechos, se quedó en un rincón de una tienda de herramientas y materiales de construcción, con una calma absoluta. Que encendió un pitillo y se puso a fumar, como si quisiera disipar el abominable olor del humo. La imagen de hombre sin escrúpulos que ofrecía de sí mismo le complacía. Esperaba despertar reacciones en los rostros de quienes le escuchaban.

Llegaron las ambulancias y se llevaron a los heridos y los muertos. Luego vinieron los bomberos. Apagaron el fuego de los vehículos y unas grúas remolque Dodge los retiraron y se los llevaron quién sabe dónde, mientras las mangueras de los bomberos seguían limpiando los restos de sangre y polvo. Hadi seguía mirando la escena muy concentrado. En concreto el sórdido festival de escombros y destrucción. Tras cerciorarse de que lo había visto, tiró la colilla y salió disparado a recogerlo del suelo, antes de que los potentes chorros de agua lo desplazaran y cayera en una alcantarilla. Lo enrolló en un saco de arpillera, se puso el paquete bajo el brazo y se marchó de allí a toda prisa.

No hay comentarios