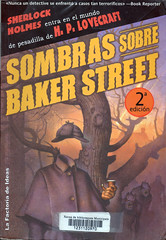

La factoría de ideas, 2007. 352 páginas.

Tit. Or. Shadows over Baker Street. Trad. Paz Fernández y Xesta Cabrera.

La premisa es mezclar al detective más famoso de la historia con los extraños mundos creados por Lovecraft. Incluye los siguientes relatos:

Estudio en esmeralda (1881), por Neil Gaiman

¡Un tigre! ¡Un tigre! (1882), por Elizabeth Bear

El caso de la ondulada daga negra (1884), por Steve Perry

Un caso de sangre real (1888), por Steven-Elliot Altman

Las máscaras sollozantes (1890), por James Lowder

Arte en la sangre (1898), por Brian Stableford

El curioso caso de la señorita Violet Stone (1894) por Poppy Z. Bríte y David Ferguson

La aventura de la sobrina del anticuario (1894),por Barbara Hambly

El misterio del gusano (1894), por John Pelan

El misterio del enigma del ahorcado (1897), por Paul Finch

El terror de múltiples rostros (1898), por Tim Lebbon

La aventura del manuscrito árabe (1898), por Michael Reaves

El geólogo ahogado (1898), por Caitlin R. Kiernan

Un caso de insomnio (1899), por John P. Vourlis

La aventura del símbolo voor (1899), por Richard A. Lupoff

La aventura del priorato de Exham (1901), por F. Gwynplaine Mclntyre

La Muerte no se convierte en él (1902), por David Niall Wilson y Patricia Lee Macomber

Pesadilla de cera (1915), por Simón Clark

El primero es genial, no en vano obtuvo el premio Hugo 2004. Capta el espíritu de Holmes a la perfección e integra de manera genial los horrores de Lovecraft. Excelentemente escrito, con un giro final maravilloso y con más de una lectura. El último también es un buen relato que mezcla con propiedad los dos mundos.

El resto oscila entre lo solvente, lo aburrido y lo deleznable. Algunos relatos no valen el papel en el que están impresos (y me sorprendió leer esta opinión con las mismas palabras en goodreads). Se nota que son escritos de encargo y se limitan a meter con calzador cuatro cosas reconocibles y a correr. Pero ni Doyle ni Lovecraft son fáciles de imitar, aunque lo parezcan.

El libro se me hizo eterno, la distancia de calidad entre el primer relato y el resto es tan grande que enfatiza todavía más la pobreza de la calidad media.

—Haré todo lo que esté en mi mano —contestó mi amigo. —He leído sus monografías —dijo el príncipe Alberto—. Fui yo quien les sugirió que deberían consultarle a usted. Espero haber hecho lo correcto. —Yo también —respondió mi amigo.

Y entonces se abrió el portalón y se nos condujo ante la presencia de la reina. La llamaban Victoria porque nos había derrotado en combate hacía unos

setecientos años, y se la llamaba Gloriana porque era gloriosa, y se la llamaba la reina porque la boca humana no estaba conformada para pronunciar su auténtico nombre. Era enorme, mucho mayor de lo que yo habría creído posible, y se ocultaba entre las sombras, mirándonos desde arriba sin moverse.

—Ezszto debe zsoluáonarzzse. —Las palabras surgieron de entre las sombras.

—Por supuesto, señora —contestó mi amigo.

Un miembro culebreó y me señaló.

— Un ppazso al fren te.

Quise andar. Mis piernas no se movieron.

Y entonces mi amigo acudió en mi ayuda. Me cogió del hombro y caminó conmigo hasta donde estaba la reina.

—No hay de qué tener miedo. Va a merecer la ppena. Vasz a tener compañía.

Eso fue lo que me dijo. Su voz era un contralto muy dulce, con un lejano zumbido. Y entonces su extremidad se desenrolló y se estiró, y ella me tocó el hombro. Hubo un instante, solo un instante, de un dolor más profundo e intenso de lo que jamás había experimentado, mas luego lo reemplazó un penetrante sentimiento de bienestar. Pude sentir cómo se relajaban los músculos de mi hombro y, por primera vez desde Afganistán, me vi libre de dolor.

Y entonces mi amigo se adelantó. Victoria habló con él, pero no pude oír lo que le dijo; me pregunté si, de alguna forma, le hablaría directamente con la mente, si este sería el consejo de la reina acerca del cual había leído. Él respondió en voz alta.

—Por supuesto, señora. Puedo deciros que, esa noche, acompañaban a vuestro sobrino dos hombres; las huellas, aunque borrosas, eran inconfundibles. —Y luego—: Sí. Lo entiendo… Eso creo… Sí.

Guardó silencio cuando nos fuimos y no me dijo nada mientras volvíamos a Baker Street.

Ya había oscurecido. Me pregunté cuánto tiempo habríamos estado en palacio.

Cuando regresamos a Baker Street pude observar, gracias al espejo de mi habitación, que la marca de color blanco lechoso de mi hombro había adquirido una tonalidad rosada. Confié en que no lo estuviera imaginando, que no fuera un mero efecto de la luz de la luna a través de la ventana.

No hay comentarios