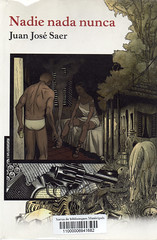

Rayo verde, 2014. 220 páginas.

Alguien está asesinando caballos, así que al Gato le traen uno para que lo cuide hasta que se calmen los ánimos o detengan al criminal. La narración gira alrededor de unos pocos hechos, contemplándolos desde múltiples perspectivas, como si fuera un remolino del que no podemos escapar.

Hay muchas cosas buenas en este libro, empezando por el título que me fascinó desde el comienzo. La idea que vertebra el texto, repetir una y otra vez con un lenguaje poético y unas descripciones minuciosas que se recrean en los detalles, también es fascinante. Algunas páginas son de una hermosura deslumbrante.

Dicho todo esto reconozco que había ocasiones en las que se me hacía cuesta arriba volver a leer lo mismo contado de otra manera. Lo solucioné parando en la mitad del libro y dedicándome por un día a otra cosa, para evitar la saturación. Porque la prosa de Saer merece la pena leerla con atención.

Recomendable y curioso.

No hay, al principio, nada. Nada. El río liso, dorado, sin una sola arruga y detrás, más allá de la playa amarilla, con sus ventanas y sus puertas negras, el techo de tejas reverberando al sol, la casa blanca. Sofrenando el bayo amarillo un momento en la cima de la barranca, el Ladeado mira, sin parpadear, durante un momento, en dirección a la casa: la parte izquierda está sumida bajo los árboles coposos de la calle que baja, en declive, hacia el río. El resto refulge al sol. Una figura humana, sentada al pie de un árbol, al final de la playa, cerca de las parrillas, es, aunque está inmóvil, el único vestigio de vida en la luz mineral. El Ladeado la ve un segundo después de haber aparecido sobre la barranca, saliendo de entre los árboles de la isla, y de haber contemplado sin parpadear, más allá del río liso, dorado, sin una sola arruga, la casa blanca.

Las patas delanteras del bayo amarillo tocan el agua, y la sombra de jinete y caballo, achicada por la siesta, se proyecta, tenue, en el río. El aire es ligeramente más fresco que en lo alto de la barranca. Imperceptible, una ondita come y humedece la orilla. El olor del agua, súbito, sube hasta la nariz del Ladeado.

Desde las patas del bayo amarillo sube un tumulto acuático, y el río convulsionado por el conjunto animal que avanza, lento, manda un ruido continuo y salpicaduras que destellan fugaces al sol y se estrellan, por momentos, contra la cara del Ladeado, que recoge las piernas sobre las ancas del caballo y queda casi como arrodillado sobre el lomo. Del otro lado del río, más allá de la playa, en la casa blanca, el torso desnudo del Gato aparece enmarcado por una de las ventanas. El frente blanco de la casa refulge en el sol cegador.

Cuando pasa cerca de él, dejando atrás la playa, el hombre gordo, con un casquete blanco en la cabeza, sentado bajo un árbol,

cerca de las parrillas, lo saluda con una inclinación de cabeza. El Ladeado lo imita sin desviar la cabeza, mirando siempre en dirección a la ventana en la que el Gato fuma, en silencio.

Alguien se ha puesto, desde hace tiempo, a matar caballos. Llega de noche, aprovechando la oscuridad, cuando todo el mundo duerme, y le pega al animal un tiro en la cabeza. Va por el campo, por las islas, hoy en un punto de la costa, mañana en otro, asesinando inocentes. Es, según el Ladeado, pura maldad. Y ya van nueve.

—Diez —dice el Gato—. Anoche mataron otro en Rincón.

El Ladeado se lleva a la boca la feta oval de salamín, llena de incrustaciones blancas de grasa. Mastica lento, con la boca entreabierta. Los ojos, reunidos cerca de la nariz, no miran nada aunque ven la cara atenta, lustrosa, las mejillas cubiertas de barba rojiza de por lo menos una semana, del Gato cuyos músculos, incluso los de las sienes, se mueven en todos los sentidos, debido a la violencia con que mastica sus propias rodajas de salamín.

El Ladeado se lleva a la boca una segunda feta de salamín, oval, llena de incrustaciones blancas de grasa. Mastica lento, con la boca entreabierta. La carne enjuta, de gusto fuerte, si bien opone una ligera resistencia a sus dientes meticulosos, cede en seguida y va convirtiéndose, en su boca, en una pasta blancuzca en la que persisten sin embargo algunos filamentos coriáceos. Por fin traga. Detrás del Gato, que mastica también lento y continuo en la cocina, la cortina de lona azul deja transparentar unas nervaduras luminosas que nimban el contorno de su cabeza. El Ladeado alza su vaso de vino tinto, toma un trago, y lo vuelve a depositar sobre el mantel a cuadros blancos y azules. Una gota de vino, que se ha deslizado por la pared exterior del vaso, cae sobre el mantel, en uno de los cuadros blancos, y deja una mancha violácea, irregular. El Ladeado y el Gato la observan, durante unos segundos.

No hay comentarios